буровая установка на шельфе

Когда слышишь 'буровая установка на шельфе', многие представляют этакую стальную громадину посреди океана с фонтанами нефти. В реальности всё куда прозаичнее - например, та же платформа 'Приразломная' в Печорском море годами работает в условиях, где волны достигают 10 метров, а льды толщиной до двух метров. Но сегодня хочу затронуть не столько гигантов, сколько нюансы, о которых редко пишут в учебниках.

Конструктивные особенности шельфового бурения

Самый частый вопрос от новичков - почему нельзя просто перенести наземные технологии на шельф. Ответ кроется в динамических нагрузках: даже при качке в 5-7 градусов вышки испытывают циклические напряжения, которые на суше возникают разве что при землетрясениях. Помню, на Каспии при модернизации буровой установки пришлось полностью пересчитывать узлы крепления вертлюга - стандартные решения не выдерживали.

Отдельная головная боль - системы позиционирования. Спутниковые системы в высоких широтах работают с перебоями, а использование якорных систем на глубинах свыше 150 метров превращается в многодневную операцию. Как-то в Баренцевом море при шторме 8 баллов четыре из восьми якорей сорвало, и платформа за 40 минут сместилась на 120 метров. Хорошо, что успели остановить бурение.

Сейчас многие заказчики требуют установку резервных систем управления, причём с дублированием через разные физические принципы - гидравлика, пневматика, электрика. Но на практике это часто приводит к конфликтам интерфейсов. На одной из платформ проекта 'Сахалин-2' такие 'усовершенствования' стали причиной 16-часового простоя.

Логистика и обслуживание

Если на суше доставить запчасть - вопрос нескольких часов, то на шельфе даже вертолётная доставка может сорваться из-за погоды. Хрестоматийный случай: в Охотском море ждали замену для насоса высокого давления 11 суток. Пришлось импровизировать - ремонтировали наплавкой, хотя это и противоречило регламенту.

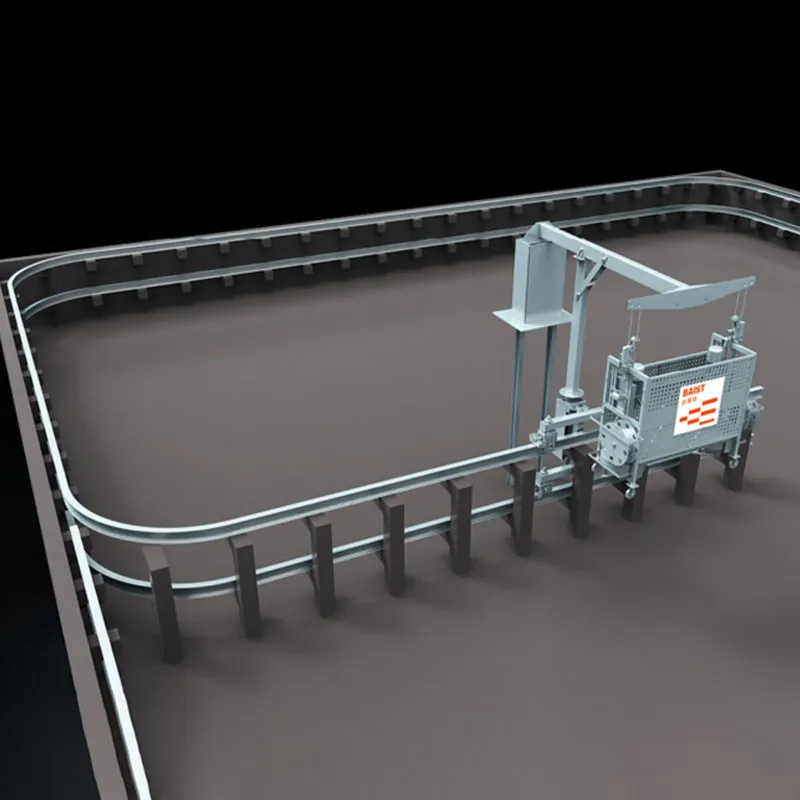

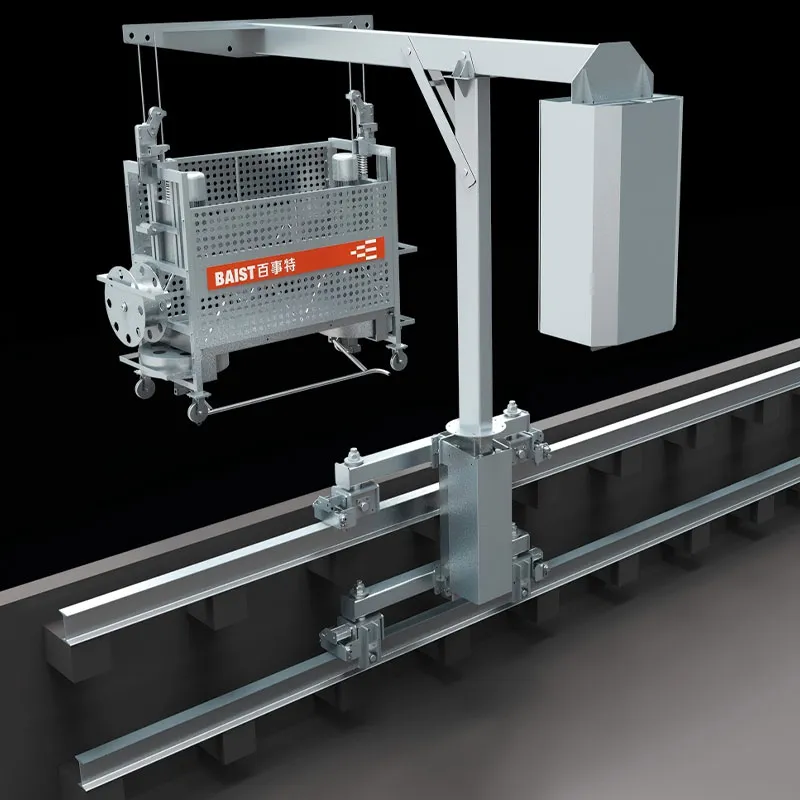

Особенно сложно с крупногабаритным оборудованием. Для замены лебёдки обычно требуется специальное судно, а его аренда обходится в сотни тысяч долларов в сутки. Кстати, компании вроде АО Байшитэ Аренда Оборудования иногда предлагают интересные решения для временного обеспечения - на их сайте baist-er.ru видел адаптивные системы крепления, которые могут пригодиться при монтаже вспомогательного оборудования.

Транспортировка персонала - отдельная наука. В штормовых условиях даже опытные монтажники не могут работать эффективнее 60-70% от нормальной выработки. Пришлось разрабатывать графики работ с учётом не только квалификации, но и вестибулярной устойчивости специалистов.

Экологические риски и их минимизация

После инцидента на Deepwater Horizon все заговорили о превентивных мерах, но в реальности многие российские проекты до сих пор используют устаревшие системы контроля. Например, датчики давления на устье скважины часто калибруются реже, чем требует технологический регламент.

Системы аварийного отключения - тема для отдельного разговора. На новых платформах вроде 'Лукойл-Нефтегаз' стоят многоуровневые защиты, но на модернизированных советских платформах иногда встречаются решения, которые не прошли бы сертификацию в Норвегии или Великобритании.

Утилизация бурового шлама - постоянная головная боль. Технологии очистки существуют, но их применение удорожает бурение на 15-20%. Многие подрядчики идут на упрощение процедур, особенно при работе вдали от береговой инфраструктуры.

Специфика работы в арктических условиях

Температуры -40°C - это не просто цифра в отчёте. При такой температуре обычная сталь становится хрупкой, гидравлические жидкости загустевают, а резиновые уплотнения теряют эластичность. Приходится использовать спецстали и синтетические материалы, что увеличивает стоимость проекта на 25-30%.

Обледенение - враг номер один. На одной из платформ в Карском море за сутки намерзало до 20 тонн льда. Пришлось разрабатывать систему обогрева не только конструкций, но и всего технологического оборудования. Стандартные решения не работали - например, тепловые пушки просто не успевали растапливать лёд при ветре свыше 15 м/с.

Короткий световой день зимой влияет не только на людей, но и на оборудование. Системы видеонаблюдения требуют особой настройки, а инфракрасные камеры часто дают сбои из-за ледяной взвеси в воздухе. Приходится дублировать системы наблюдения - оптические, тепловые, радиолокационные.

Перспективы и ограничения

Шельфовая добыча в России развивается медленнее, чем планировалось. Причины не только в санкциях, но и в технологическом отставании. Например, для бурения на глубинах свыше 300 метров требуется оборудование, которое практически не производится в стране.

Импортозамещение идёт сложно. Отечественные аналоги подшипников для роторного оборудования выдерживают в 2-3 раза меньше циклов нагрузки, чем европейские или американские. Компании, предлагающие аренду специализированного оборудования, вроде АО Байшитэ Аренда Оборудования, вынуждены работать с ограниченным парком техники - их сайт baist-er.ru демонстрирует в основном решения для высотных работ, но шельфовое направление пока развито слабо.

Кадровый вопрос остаётся критическим. Молодые инженеры не горят желанием работать вахтовым методом в суровых условиях, а опытные специалисты постепенно уходят на пенсию. Подготовка одного бурового мастера для шельфовых проектов занимает 5-7 лет, причём минимум два года должна проходить на реальных объектах.

В ближайшие 5-10 лет стоит ожидать роста автоматизации, но полный переход на беспилотные платформы маловероятен - слишком много нештатных ситуаций требуют человеческого вмешательства. Возможно, появятся гибридные решения, где основные процессы автоматизированы, но критичные операции контролируются операторами.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Пристенная тележечная машина для мойки окон

Пристенная тележечная машина для мойки окон -

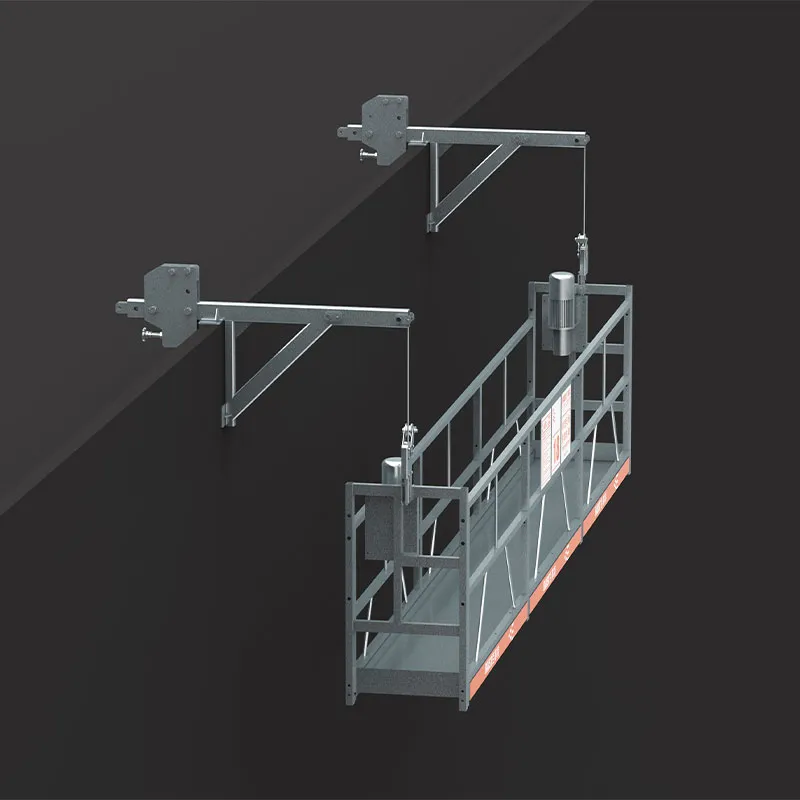

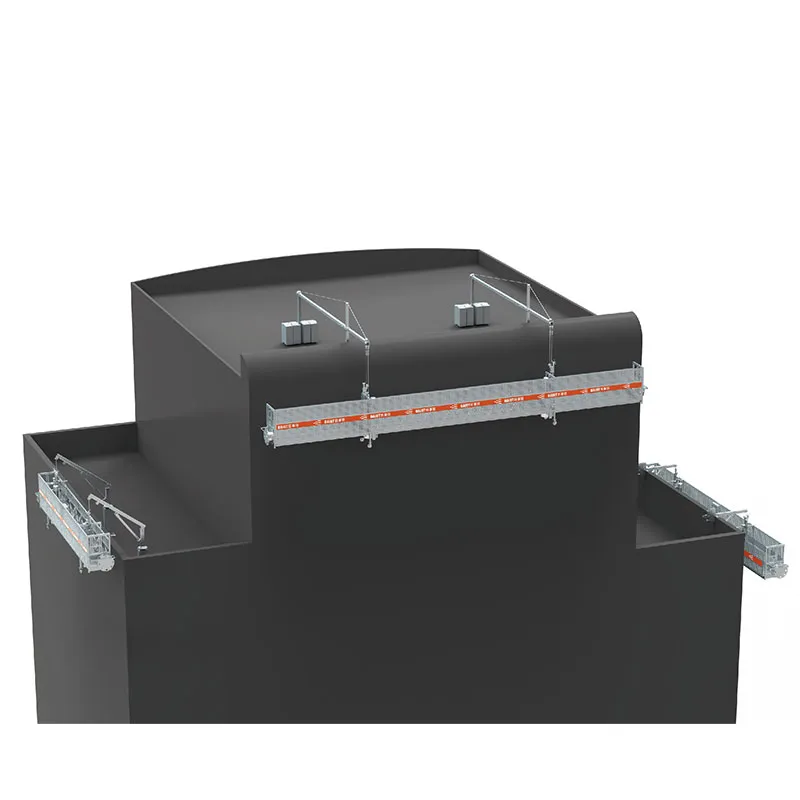

Подвесная люлька для реконструкции зданий

Подвесная люлька для реконструкции зданий -

Подвесная люлька для монтажа лифтов

Подвесная люлька для монтажа лифтов -

Подвесная люлька для ремонта дымовых труб

Подвесная люлька для ремонта дымовых труб -

Подземная буровая установка

Подземная буровая установка -

Подвесная люлька для строительных работ

Подвесная люлька для строительных работ -

Подъемник коленчатого типа

Подъемник коленчатого типа -

Подвесная люлька для мойки фасадов

Подвесная люлька для мойки фасадов -

Кабельное барабанное устройство питания и управления для грузоподъёмного оборудования

Кабельное барабанное устройство питания и управления для грузоподъёмного оборудования -

Вибрационный грохот

Вибрационный грохот -

Карьерный самосвал

Карьерный самосвал -

Погрузочно-доставочная машина

Погрузочно-доставочная машина