буровые установки тест

Когда слышишь 'буровые установки тест', первое, что приходит в голову — это не полигон с идеальными условиями, а грязь, сжатые сроки и вечно горящие телефоны прорабов. Многие думают, что тестирование — это просто проверить давление в гидравлике и записать данные, но на деле каждый тест превращается в многоходовку, где учитывается всё: от качества бурового раствора до человеческого фактора.

Реальность тестовых протоколов

На прошлой неделе на объекте под Новым Уренгоем пришлось экстренно тестировать УРБ-2,5А. Заказчик требовал пробить скальный грунт на 15 метров, но после третьего метра установка начала 'плясать' — вибрация выходила за все допустимые нормы. Пришлось останавливать процесс, хотя по бумагам тест должен был длиться 4 часа непрерывно.

Частая ошибка — пытаться провести буровые установки тест по шаблонному протоколу. В том случае с УРБ важно было не просто зафиксировать параметры, а отследить, как ведёт себя машина при переходе с песчаника на глинистые прослойки. Без этого теряется смысл проверки.

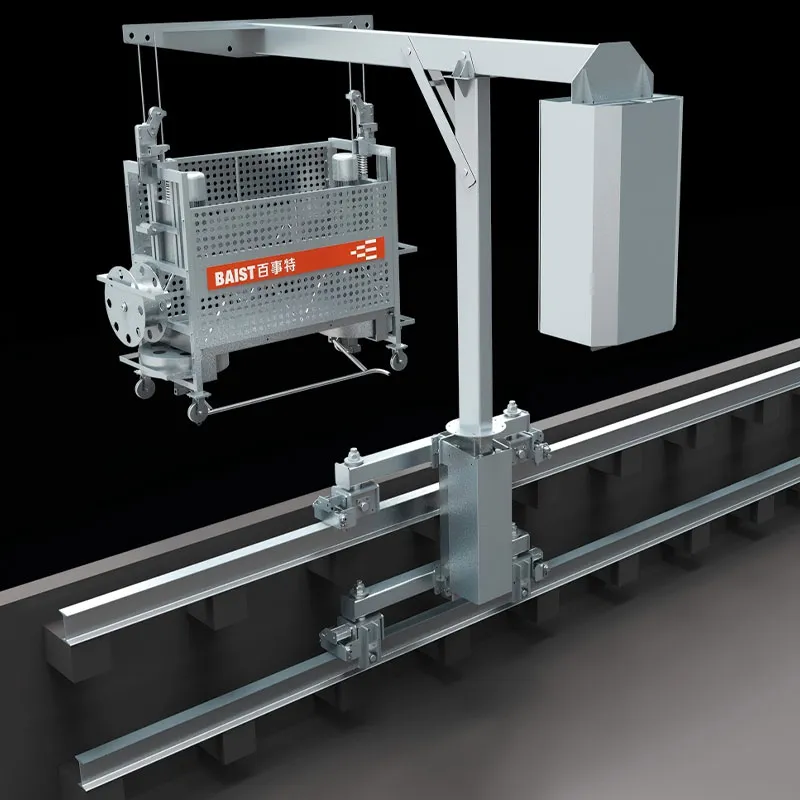

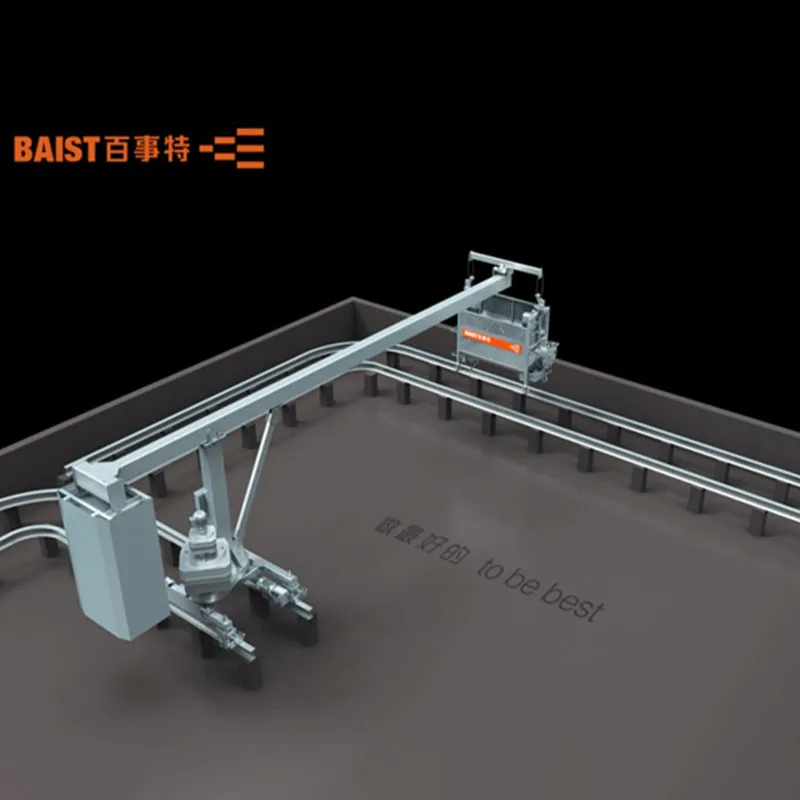

Кстати, для аренды спецтехники в сложных условиях мы иногда обращаемся в АО Байшитэ Аренда Оборудования (Шанхай) — их подход к подготовке оборудования заметно отличается от типовых предложений на рынке. Не реклама, просто факт: https://www.baist-er.ru

Подводные камни гидравлических систем

Особенно проблемными бывают тесты в мороз. Как-то раз на Камчатке при -35°C гидравлика БУ-3200Л выдала сбой — жидкость густела, хотя по спецификации должна была выдерживать до -45°C. Оказалось, предыдущая смена залила некондиционную жидкость, и тест пришлось проводить заново после полной промывки системы.

Здесь важно не просто гнать установку на максимальных оборотах, а имитировать рабочие циклы с паузами. Именно в моменты старта-остановки чаще всего проявляются проблемы с уплотнениями и клапанами.

При этом многие протоколы тестирования устарели — они не учитывают современные композитные материалы в конструкции штанг или особенности электронных систем управления. Надо бы пересматривать методики, но кто этим будет заниматься в условиях авралов?

Электроника: благо или головная боль

Современные установки вроде Liebherr PR 776 Litronic или Sandvik DE130 требуют уже не механического, а программного тестирования. Недавно столкнулись с тем, что сенсоры давления показывали идеальные цифры, а на деле была микротрещина в магистрали — электроника 'не видела' её из-за заниженной частоты опроса данных.

Приходится параллельно подключать аналоговые манометры — старомодно, но надёжно. Особенно когда дело касается тест буровых установок для геотермальных скважин, где скачки температуры могут достигать 100°C за несколько часов.

Коллеги из Китая в АО Байшитэ Аренда Оборудования (Шанхай) как-то делились опытом — у них есть методика тестирования с имитацией сейсмических вибраций, которую редко где встретишь. Их сайт https://www.baist-er.ru иногда публикует такие технические заметки — полезно почитать.

Людской фактор: там, где заканчиваются инструкции

Самое сложное в тестировании — не оборудование, а люди. Помню, в ХМАО оператор с 20-летним стажем 'на слух' определил проблему с редуктором, которую не показали даже вибродиагностические системы. Хотя по регламенту его мнение не должно учитываться при приёмке.

Часто протоколы тестирования составляют теоретики, которые никогда не стояли по колено в буровом растворе. Отсюда и нестыковки — например, требование проводить замеры каждые 15 минут, когда на деле нужно делать это сразу после смены типа породы.

При этом аренда оборудования у профильных компаний вроде АО Байшитэ Аренда Оборудования (Шанхай) часто выгоднее именно потому, что они предоставляют уже проверенную технику с реальными, а не 'бумажными' тестовыми отчётами.

Экономика против безопасности

Бывали случаи, когда заказчик требовал сократить время теста ради экономии — мол, 'и так понятно, что работает'. В результате на объекте в Якутии пришлось экстренно эвакуировать бригаду из-за обрыва троса — его дефект не выявили при сокращённом тестировании.

Сейчас многие пытаются автоматизировать тест буровой установки с помощью дронов и телеметрии, но живого осмотра всё равно не заменить. Тот же люфт в подшипниках иногда можно определить только рукой, приложенной к конструкции.

Кстати, интеллектуальный строительный инжиниринг — это не только про 'умные' системы, но и про адаптацию тестовых методик под реальные условия. Вот где опыт компаний вроде АО Байшитэ Аренда Оборудования (Шанхай) действительно ценен — они понимают разницу между стендовыми и полевыми испытаниями.

Выводы, которые нигде не запишешь

Главный урок за годы тестирования — не существует универсального протокола. Для морских платформ нужны одни параметры, для карьерных работ — другие, а для геологоразведки в permafrost — третьи. При этом документация часто отстаёт от реальности на годы.

Сейчас вот столкнулись с тем, что старые методики не работают для гибридных установок — там где сочетается дизель и электропривод. Приходится на ходу придумывать новые подходы к тестированию, рискуя и оборудованием, и сроками.

Но если подходить к делу без формализма, с пониманием физики процессов и с учётом человеческого опыта — тогда и получается тот самый качественный тест буровых установок, который действительно гарантирует безопасность и эффективность работы. Не идеально, зато реально.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Одно-/двухместная подвесная люлька для ветроэнергетических установок

Одно-/двухместная подвесная люлька для ветроэнергетических установок -

Мобильная дробильная установка

Мобильная дробильная установка -

Кабельное барабанное устройство питания и управления для грузоподъёмного оборудования

Кабельное барабанное устройство питания и управления для грузоподъёмного оборудования -

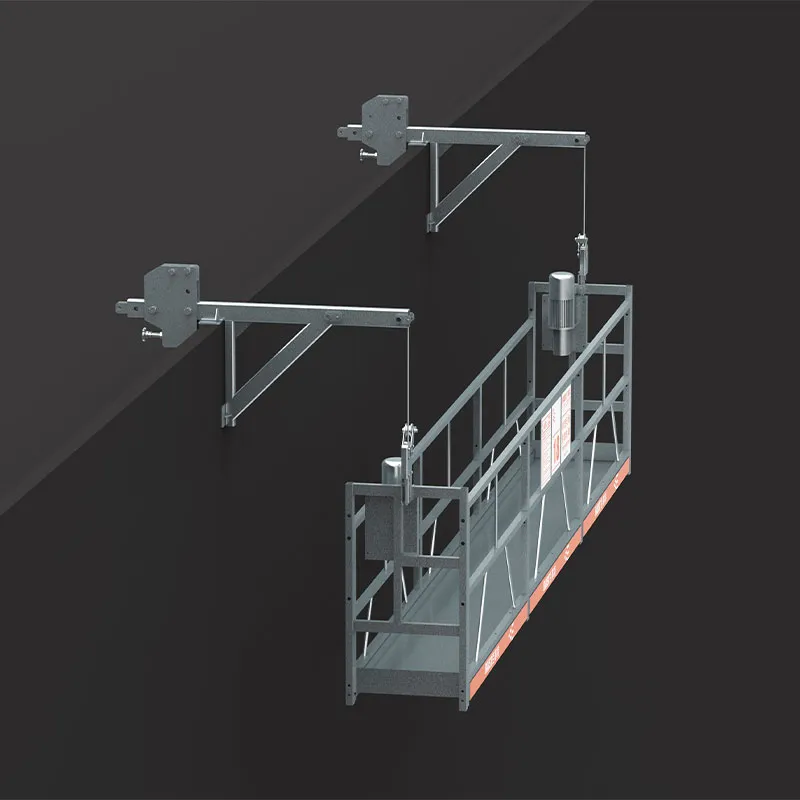

Подвесная люлька для строительных работ

Подвесная люлька для строительных работ -

Кровельная тележечная машина для мойки окон

Кровельная тележечная машина для мойки окон -

Буровая установка для водяных скважин на автомобильном шасси

Буровая установка для водяных скважин на автомобильном шасси -

V-образная подвесная платформа для ветроэнергетических установок

V-образная подвесная платформа для ветроэнергетических установок -

Подъемник коленчатого типа

Подъемник коленчатого типа -

Подземная буровая установка

Подземная буровая установка -

Подвесная люлька для работ на мостах

Подвесная люлька для работ на мостах -

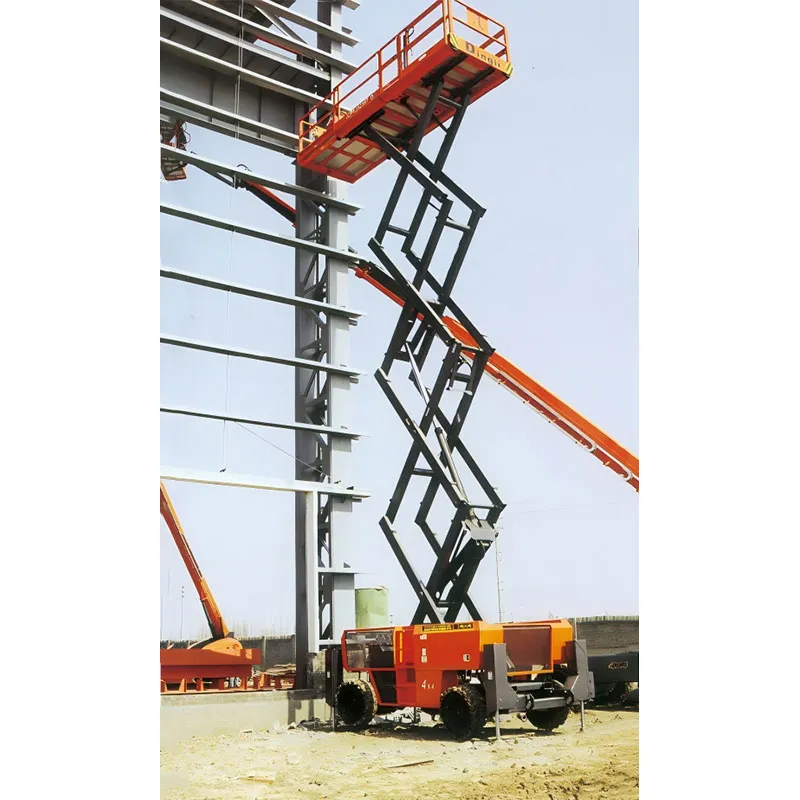

Подъемник ножничного типа

Подъемник ножничного типа -

Карьерный самосвал

Карьерный самосвал