карьер буровая установка

Когда говорят 'карьер буровая установка', многие сразу представляют мощные станки типа СБШ-250, но на деле всё начинается с куда более прозаичных моментов. Вот, к примеру, в прошлом месяце на разрезе в Кемерово пришлось экстренно менять схему бурения - геологи внезапно обнаружили прослойку рыхлых песчаников, которые сводили на нет все преимущества наших буровых установок. Именно в такие моменты понимаешь, что теория и практика бурения в карьерах - это два разных мира.

Критерии выбора техники для карьерного бурения

Если брать наши сибирские разрезы, там до сих пор работают советские СБШ-250, но их КПД уже не соответствует современным требованиям. При выборе между новыми установками Atlas Copco и Sandvik всегда смотрю на три параметра: возможность бурения под углом, система пылеподавления и - что многие упускают - удобство обслуживания в полевых условиях. Помню, в 2019 году на одном из карьеров Якутии из-за сложной замены фильтров на импортной установке простаивали 16 часов.

Особенно важно учитывать температурный режим. На том же якутском разрезе столкнулись с тем, что гидравлика Sandvik ROC L8 начинала 'капризничать' при -45°C, хотя в спецификациях было указано -50°C. Пришлось дорабатывать систему подогрева масла прямо на месте. Кстати, именно после этого случая начали сотрудничать с АО Байшитэ Аренда Оборудования (Шанхай) - они предлагают адаптированные под российские условия решения.

Сейчас многие гонятся за автоматизацией, но в реалиях карьера иногда проще иметь механическую систему управления. Особенно когда речь идет о бурении взрывных скважин в сложных геологических условиях - здесь электроника часто выходит из строя из-за вибрации.

Особенности эксплуатации в разных регионах

В Кузбассе, например, основная проблема - угольные прослойки. Они требуют частой смены долот и особого подхода к промывке скважин. Как-то раз на разрезе 'Сибирский' из-за неправильно подобранного раствора потеряли скважину глубиной 28 метров - обвалились стенки.

Совсем другие условия в Красноярском крае - там преобладают скальные породы. Для них важнее всего виброустойчивость буровой установки и мощность перфоратора. Использовали немецкие установки Bauer - отличное качество, но запчасти приходилось ждать по 3-4 месяца.

На Дальнем Востоке добавилась проблема с влажностью - электроразъемы корродируют за сезон. Пришлось разрабатывать специальные защитные кожухи. Кстати, на сайте https://www.baist-er.ru видел интересные решения по защите электрооборудования - возьмем на вооружение для следующего сезона.

Типичные ошибки при организации буровых работ

Самая распространенная - экономия на вспомогательном оборудовании. Бурильщики часто недооценивают важность компрессоров и систем очистки воды. В результате - простой основной установки из-за мелочей.

Еще один момент - неправильный расчет количества запасных частей. Для карьерной буровой установки минимальный набор должен включать не менее 15 позиций, от уплотнительных колец до датчиков давления. На одном из карьеров в Хакасии из-за отсутствия простого сальника простаивала техника стоимостью 25 миллионов рублей.

Отдельно стоит сказать про подготовку персонала. Молодые специалисты часто не понимают специфики работы в карьере - например, как правильно устанавливать установку на откосе или как определить начало обрушения стенки скважины по поведению шлама.

Практические решения для повышения эффективности

За годы работы выработал несколько простых правил. Во-первых, всегда иметь мобильную лабораторию для оперативного анализа грунта. Это позволяет оперативно менять параметры бурения и избегать аварийных ситуаций.

Во-вторых - вести детальный журнал отказов каждого узла установки. Казалось бы, элементарно, но на 80% карьеров этого не делают. Благодаря такому подходу мы смогли предсказать выход из строя коробки передач на установке DRILTECH D25K за две недели до поломки.

И третье - обязательно проводить пробное бурение, даже если геологическая разведка кажется полной. На практике часто встречаются локальные аномалии, которые могут серьезно повлиять на процесс. Особенно это актуально для старых отработанных карьеров.

Перспективы развития карьерного бурения

Сейчас все больше говорят о полностью автономных системах, но в условиях российских карьеров это пока далекая перспектива. Гораздо важнее развивать системы мониторинга в реальном времени - например, контроль вибрации и температуры основных узлов.

Интересные разработки есть у китайских производителей, в частности, у партнеров из АО Байшитэ Аренда Оборудования (Шанхай). Они предлагают модульные решения, которые можно быстро адаптировать под конкретные условия карьера. На их сайте https://www.baist-er.ru есть примеры успешных внедрений на угольных разрезах.

Лично я считаю, что будущее за гибридными решениями - когда базовую платформу производит известный бренд, а дополнительные системы дорабатываются под местные условия. Такой подход уже доказал свою эффективность на нескольких крупных проектах в Сибири.

Что точно изменится - это подход к обслуживанию. Уже сейчас вижу тенденцию к переходу на сервис по подписке, когда компания-поставщик полностью отвечает за работоспособность техники. Для карьерных буровых установок это может стать оптимальным решением, учитывая их сложность и стоимость содержания.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

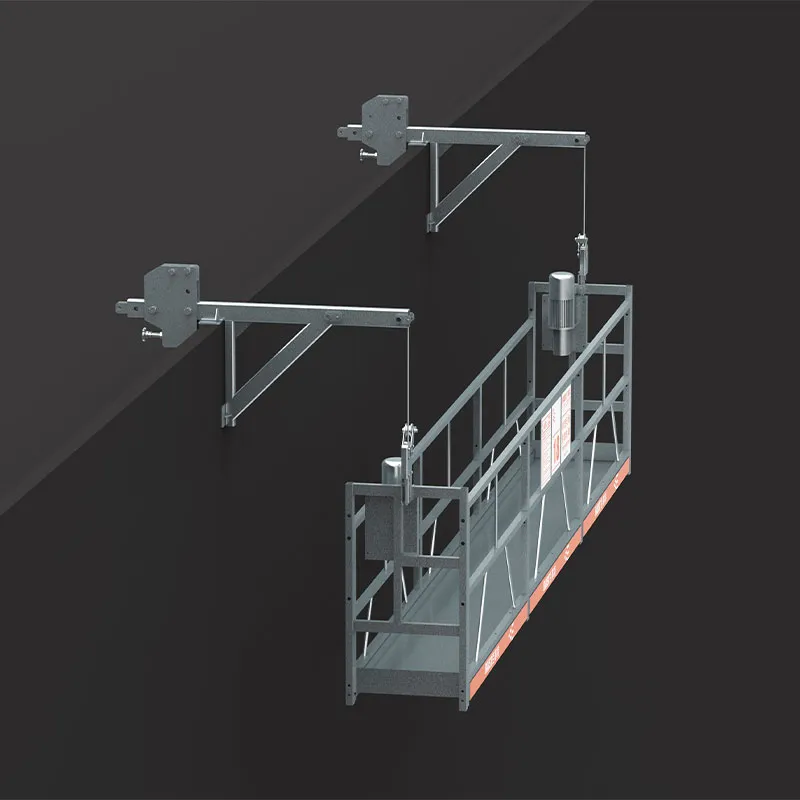

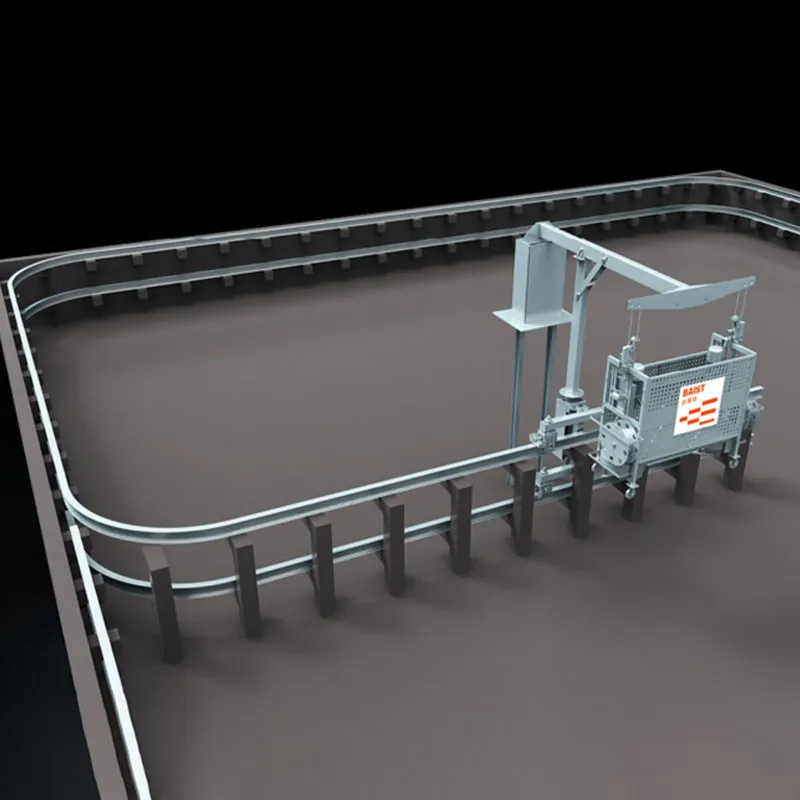

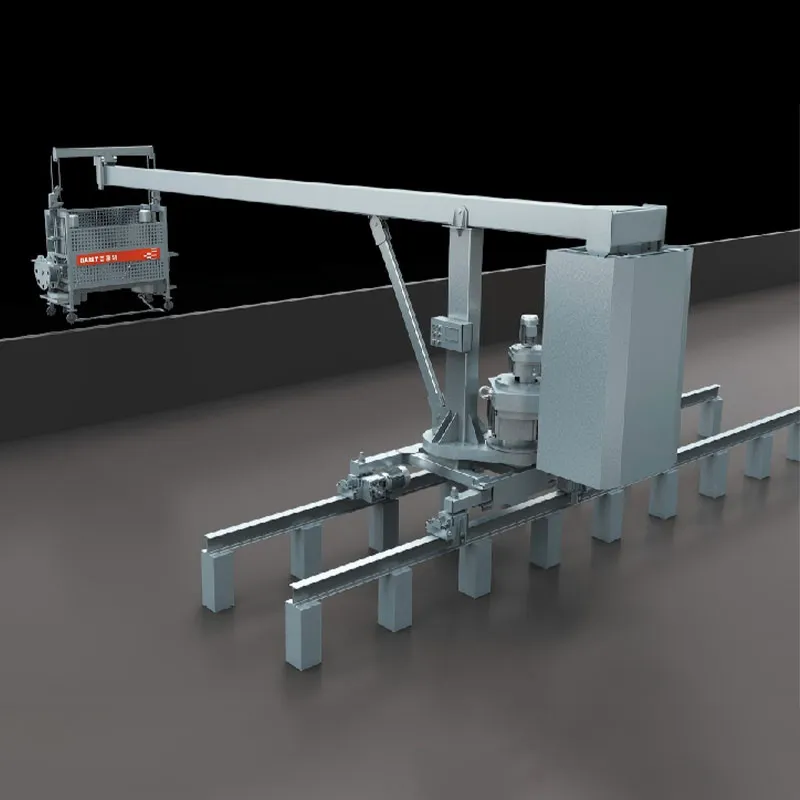

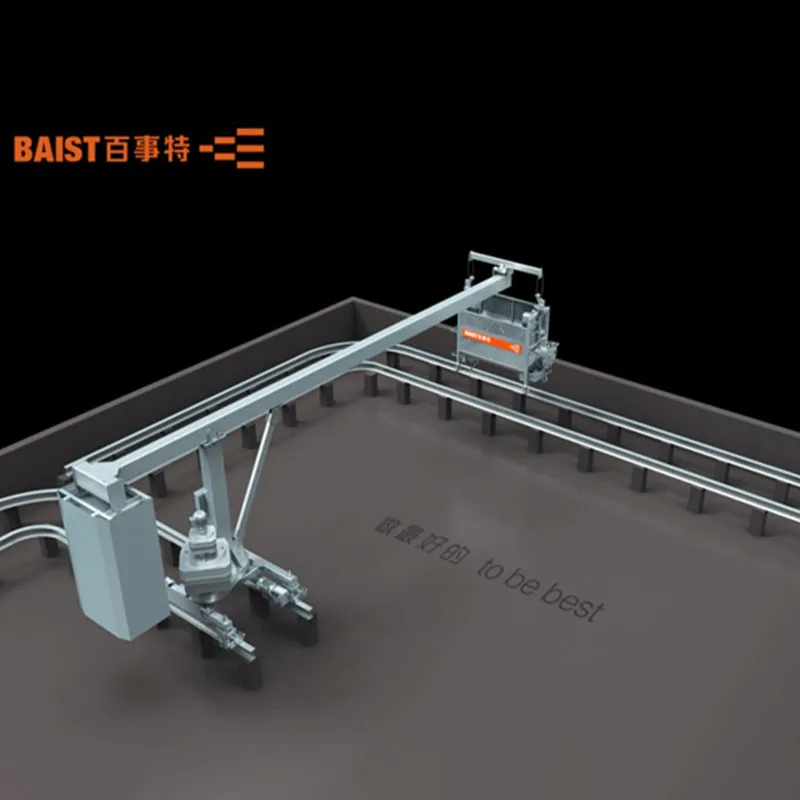

Пристенная тележечная машина для мойки окон

Пристенная тележечная машина для мойки окон -

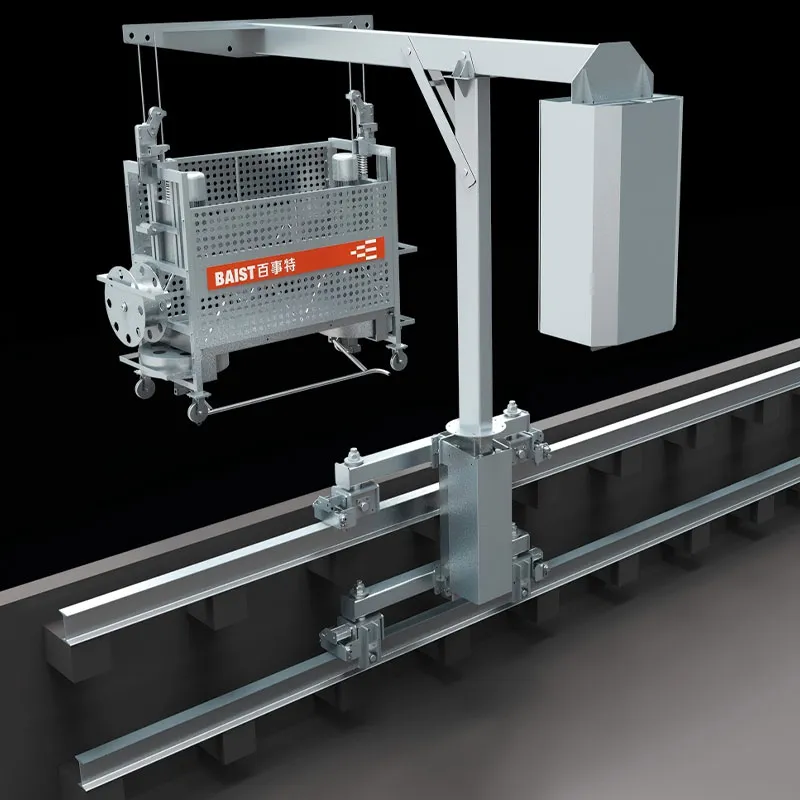

Узкоколейная компактная машина для мойки окон

Узкоколейная компактная машина для мойки окон -

Буровая установка для водяных скважин на автомобильном шасси

Буровая установка для водяных скважин на автомобильном шасси -

Мобильная дробильная установка

Мобильная дробильная установка -

Подвесная люлька для работ на мостах

Подвесная люлька для работ на мостах -

Подвесная люлька для ремонта дымовых труб

Подвесная люлька для ремонта дымовых труб -

Роторная буровая установка

Роторная буровая установка -

Строительные леса

Строительные леса -

Рельсовая тележечная машина для мойки окон

Рельсовая тележечная машина для мойки окон -

Одно-/двухместная подвесная люлька для ветроэнергетических установок

Одно-/двухместная подвесная люлька для ветроэнергетических установок -

Буровая установка для разведки

Буровая установка для разведки -

Кровельная тележечная машина для мойки окон

Кровельная тележечная машина для мойки окон