леса передвижные на колесах

Когда слышишь 'леса передвижные на колесах', первое что приходит в голову — обычные вышки-туры. Но на деле это целый класс оборудования с десятками нюансов, которые становятся видны только после месяцев работы. Многие ошибочно считают, что главное — наличие колес, хотя ключевое отличие в системе стабилизации и распределении нагрузки.

Конструктивные особенности которые не бросаются в глаза

Возьмем для примера те модели, что мы чаще всего видим в арендном парке АО Байшитэ. Там используется не просто трубчатый профиль, а специальные ребра жесткости по внутренней стороне стоек — мелочь, но именно она позволяет выдерживать перекосы при перемещении по неровному полу. Кстати, на сайте https://www.baist-er.ru есть хорошие схемы, но они не показывают как именно деформируется конструкция при нагрузке 250 кг на выдвижную секцию.

Заметил интересную деталь за годы работы: большинство аварий происходит не из-за превышения нагрузки, а из-за неправильной блокировки колес. Особенно с так называемыми 'роликами с тормозом' — если площадка стоит под уклоном даже в 5 градусов, стандартный фиксатор может не сработать. Как-то пришлось разбирать инцидент на объекте в промзоне, где леса сместились именно из-за этого, хотя по паспорту все соответствовало нормам.

Еще один момент — крепление диагоналей. В дешевых моделях часто экономят на замках, ставя обычные шплинты. Но при частых переездах они разбалтываются, появляется люфт до 3-4 мм который не виден при осмотре. Мы в таких случаях всегда рекомендуем клиентам арендовать оборудование с флажковыми замками — да, дороже, но зато визуально видно состояние фиксации.

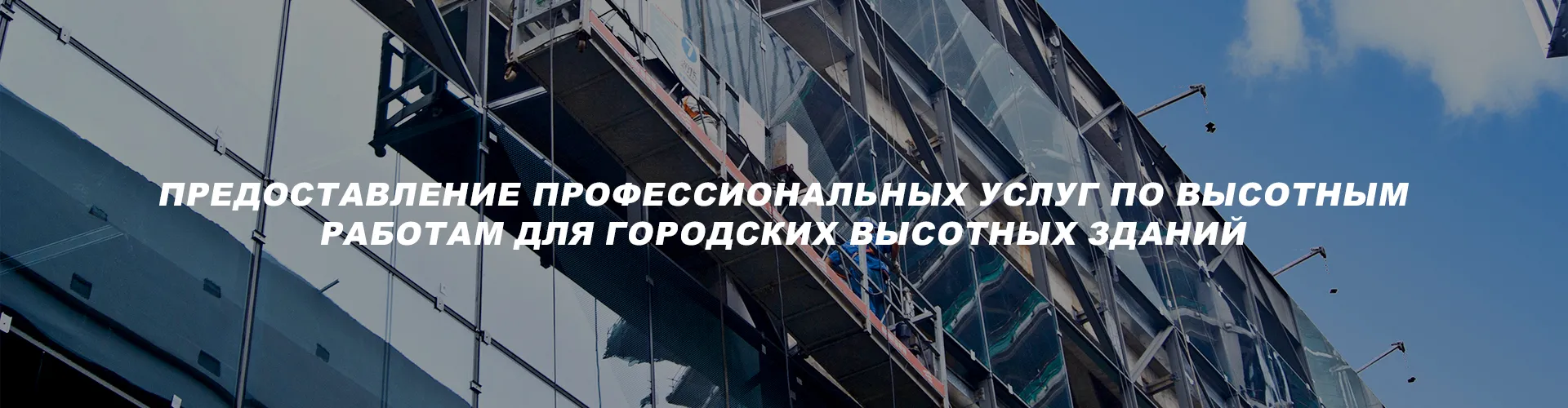

Реальные кейсы применения в высотных работах

В прошлом квартале работали с реставрацией фасада на Ленинском проспекте — там как раз использовали передвижные леса с выдвижными секциями. Интересно получилось: по проекту нужно было менять кладку на высоте 14 метров, но из-за архитектурных выступов обычные вышки не подходили. Пришлось комбинировать два комплекта с разной шириной платформ, причем стыковка заняла почти день — в спецификациях такого нюанса не найти.

Запомнился случай с мойкой окон в бизнес-центре — казалось бы, стандартная задача. Но когда начали поднимать конструкцию на 25-й этаж через грузовой лифт, выяснилось что не все модели разбираются на секции меньше 2.1 метра. Теперь всегда уточняем этот параметр при подборе оборудования, особенно для высотных работ. Кстати, в ассортименте АО Байшитэ Аренда Оборудования (Шанхай) есть специальные низкогабаритные комплекты именно для таких ситуаций.

Еще один момент — температурные деформации. Зимой на объекте в Химках столкнулись с тем что алюминиевые стойки 'уселись' на 2 см после ночи при -25°C. Пришлось экстренно усиливать основание деревянными прокладками. Теперь в зимний сезон всегда закладываем дополнительный запас по высоте.

Ошибки монтажа которые дорого обходятся

Самая распространенная проблема — установка на рыхлый грунт. Даже при наличии подложек, за неделю колеса могут продавить асфальт на 5-7 см если не рассчитать давление. Как-то видел как бригада пыталась использовать обычные деревянные щиты под опоры — в итоге леса накренились под 15 градусов, хорошо вовремя заметили.

Часто недооценивают важность последовательности сборки. На одном из объектов рабочие сначала установили все вертикальные стойки, потом начали крепить диагонали — вроде логично? Но при таком подходе неизбежно появляется напряжение в узлах, которое потом выливается в трещины сварных швов. Правильнее — собирать секции полностью на земле и потом поднимать.

Отдельно стоит упомянуть ошибки с противовесами. В инструкциях пишут стандартные значения, но никто не учитывает что при работе с штукатурными станциями появляется динамическая нагрузка. Приходится увеличивать противовес минимум на 30%, иначе есть риск опрокидывания при резком старте оборудования.

Сервисное обслуживание и скрытые дефекты

Многие арендные компании не проводят дефектовку после каждого использования, ограничиваясь визуальным осмотром. Но мы в своем парке обязательно проверяем микротрещины в зонах сварных швов ультразвуком — особенно в местах крепления колесных опор. За прошлый год таким образом отбраковали три комплекта которые выглядели абсолютно исправными.

Интересный момент с резьбовыми соединениями — оказывается при частой сборке-разборке шаг резьбы может изменяться на сотые доли миллиметра. Это не критично для одной стойки, но когда таких соединений сотни, появляется суммарная погрешность. Поэтому мы ведем журнал циклов сборки для каждого комплекта.

Про колеса стоит сказать отдельно — полиуретановые подшипники выходят из строя в 3 раза быстрее чем указывают производители. Особенно если работать на строительной пыли которая действует как абразив. Приходится менять их каждые 4-5 месяцев при активной эксплуатации вместо заявленных 12.

Перспективы развития и узкие места

Сейчас появляются системы с телескопическими стойками и автоматической стабилизацией — в теории это должно упростить монтаж. Но на практике электроника плохо переносит вибрации и строительную пыль. Видел как на тестовом образце отказали датчики уровня после двух недель эксплуатации в обычных условиях.

Еще одна тенденция — облегченные сплавы. Они действительно снижают вес на 15-20%, но при этом страдает жесткость на кручение. Для фасадных работ это некритично, а вот для монтажных — существенно. Возможно стоит развивать гибридные конструкции где основные стойки остаются стальными, а вспомогательные элементы — из алюминия.

Лично я считает что будущее за модульными системами которые можно адаптировать под конкретный объект. В том же АО Байшитэ уже предлагают кастомные решения, но пока это скорее исключение чем правило. Главное чтобы унификация не шла в ущерб надежности — у нас в отрасли этот баланс всегда был самым сложным моментом.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Мобильная дробильная установка

Мобильная дробильная установка -

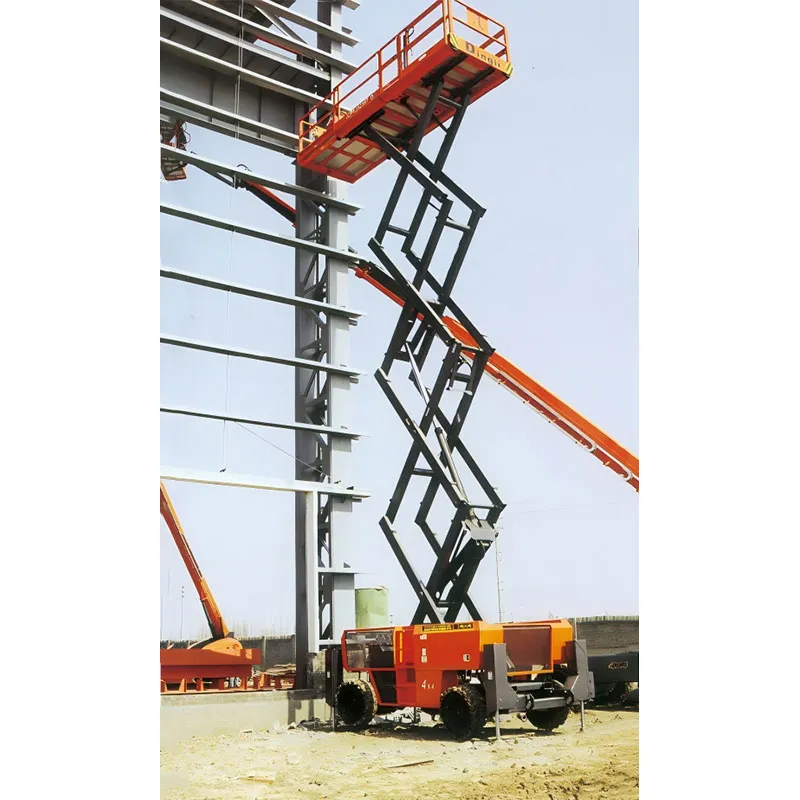

Подъемник коленчатого типа

Подъемник коленчатого типа -

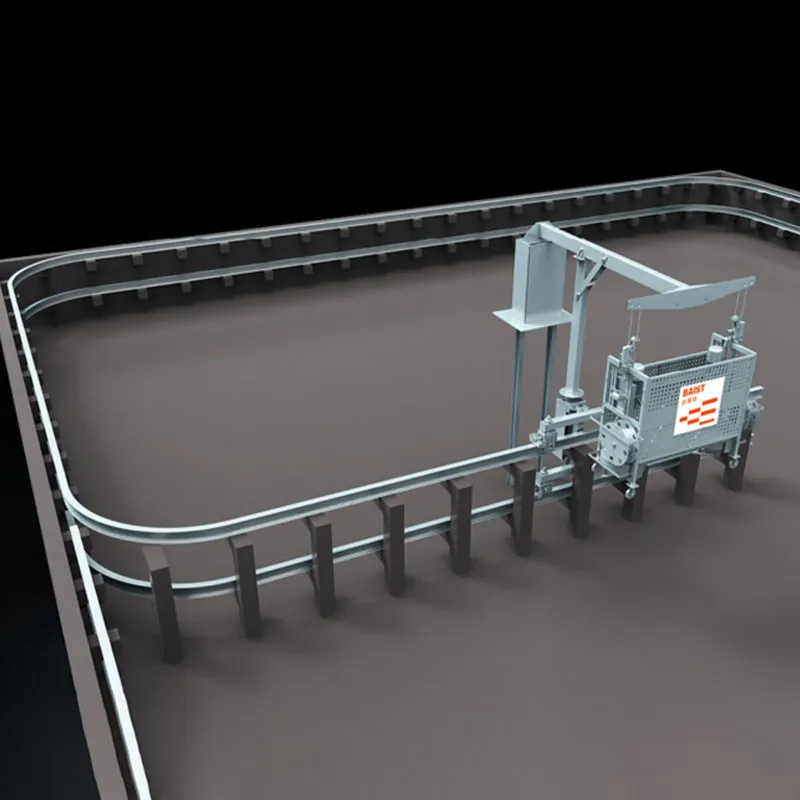

Подвесная платформа с кольцевой конфигурацией для ветроэнергетических установок

Подвесная платформа с кольцевой конфигурацией для ветроэнергетических установок -

Кабельное барабанное устройство судового питания и управления

Кабельное барабанное устройство судового питания и управления -

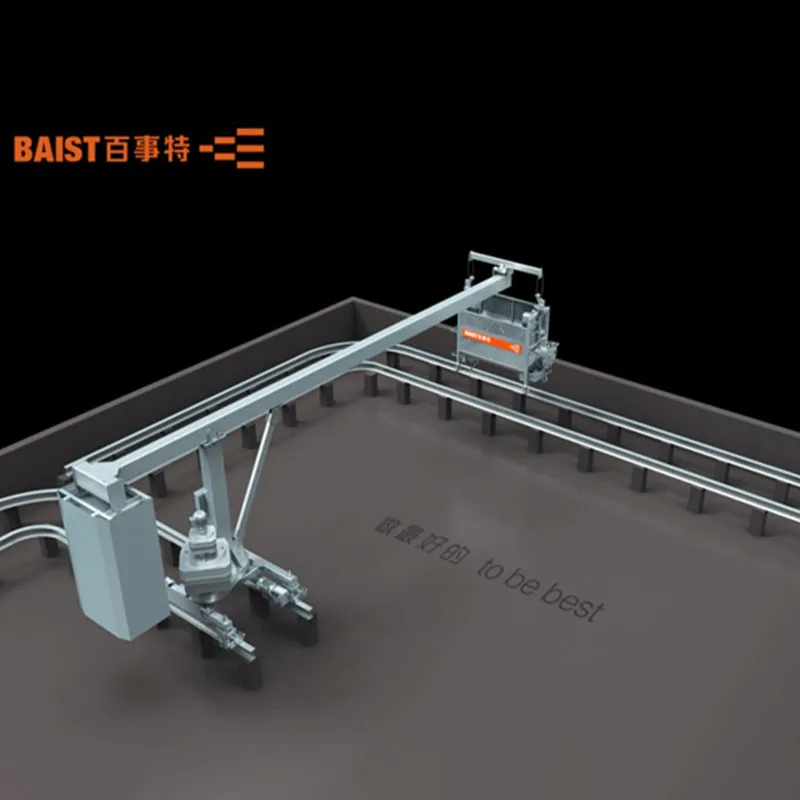

Узкоколейная компактная машина для мойки окон

Узкоколейная компактная машина для мойки окон -

Вибрационный грохот

Вибрационный грохот -

Подъемник телескопического типа

Подъемник телескопического типа -

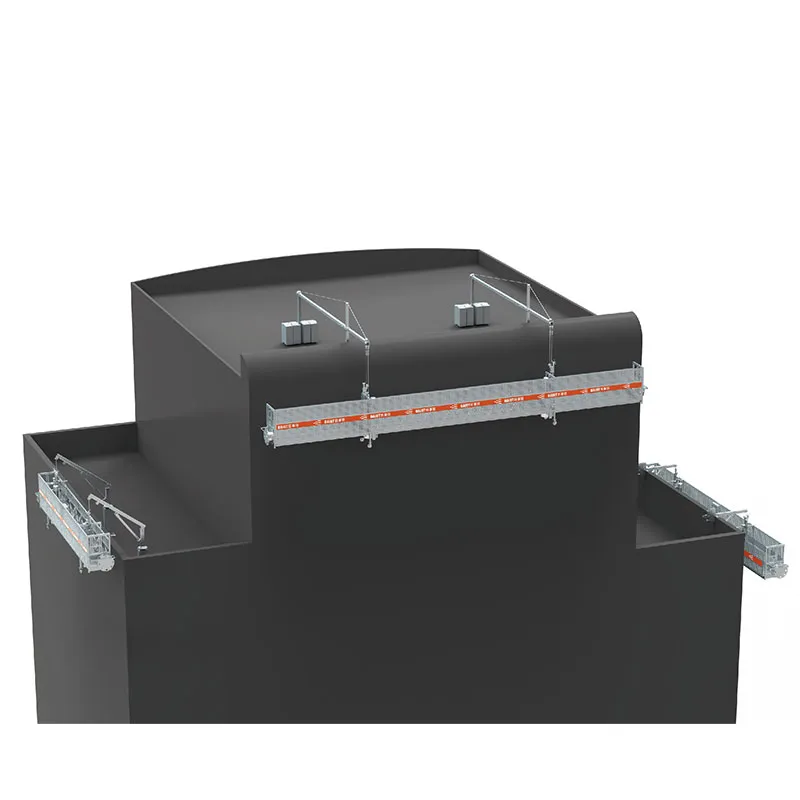

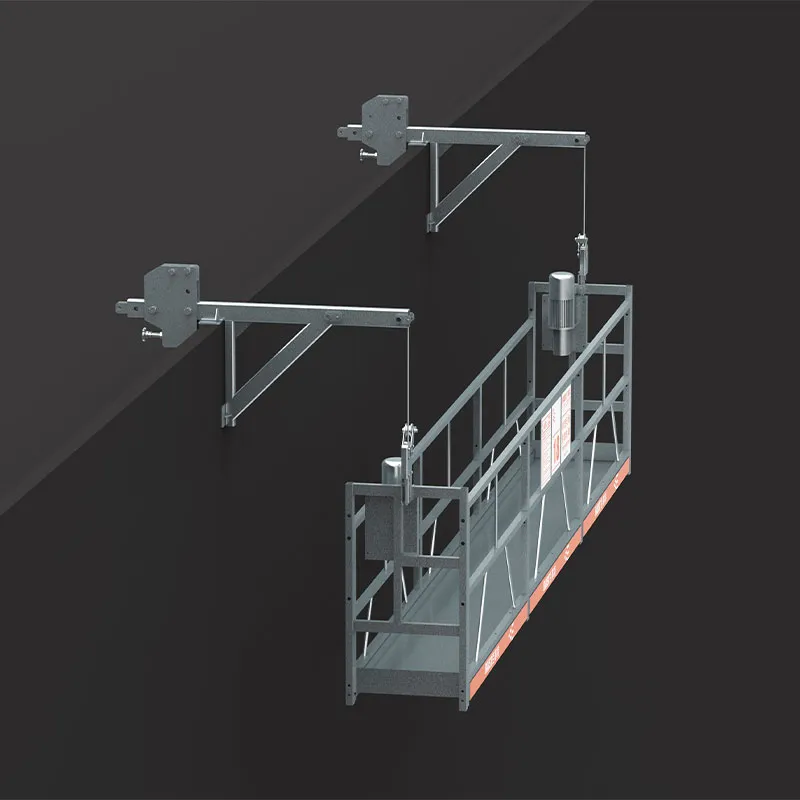

Подвесная люлька для строительных работ

Подвесная люлька для строительных работ -

Одно-/двухместная подвесная люлька для ветроэнергетических установок

Одно-/двухместная подвесная люлька для ветроэнергетических установок -

Карьерный самосвал

Карьерный самосвал -

Подвесная люлька для работ на мостах

Подвесная люлька для работ на мостах -

Кровельная тележечная машина для мойки окон

Кровельная тележечная машина для мойки окон