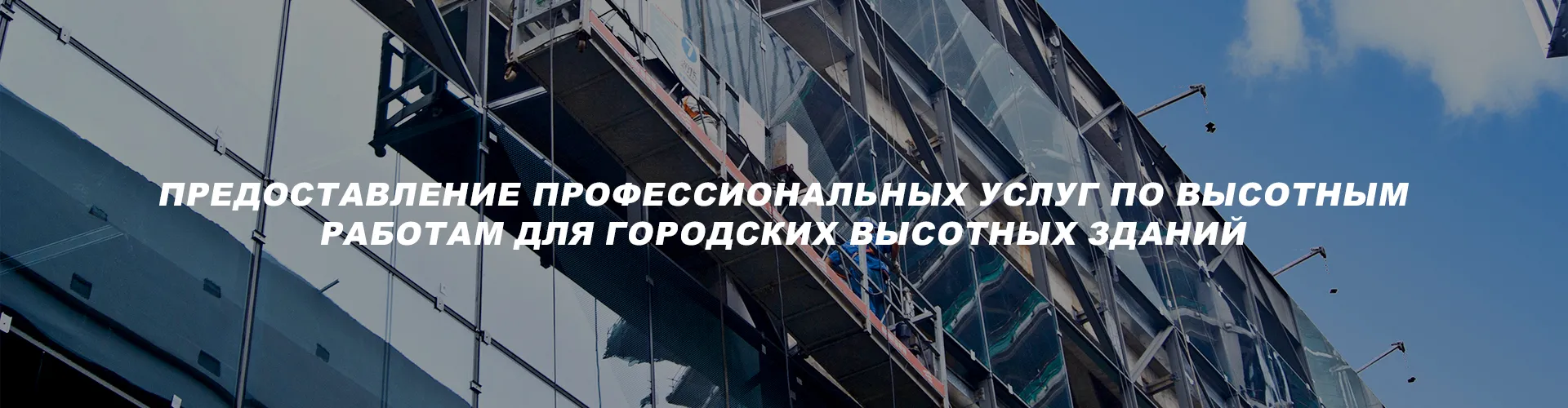

огромный карьерный самосвал

Когда слышишь 'огромный карьерный самосвал', сразу представляется эта махина на разрезах. Но многие не понимают, что за кажущейся простотой скрывается целая наука. Вот, к примеру, в АО Байшитэ Аренда Оборудования (Шанхай) мы сталкивались с арендой спецтехники для карьеров, и знаете — даже опытные инженеры иногда недооценивают нюансы эксплуатации таких гигантов.

Что скрывается за размерами

Возьмем тот же БелАЗ-75710. Грузоподъемность 450 тонн — цифры впечатляют, но на практике важно не это. Ключевое — как он ведет себя на уклонах. Я помню, на одном из разрезов в Кузбассе машину поставили на участок с перепадом высот всего 8%, а она начала 'плыть' задним мостом. Оказалось, грунт не учли — песчаник с прослойками глины.

Двигатель MTU Detroit Diesel 16V4000 — мощностью 2300 кВт, но если система охлаждения не справляется, все это превращается в проблему. Мы как-то тестировали самосвал в условиях +35°C — радиаторы забились пылью за две смены. Пришлось экстренно менять технологию обслуживания.

Шины Michelin 59/80R63 — каждая по 5,5 тонн. Но мало кто знает, что давление нужно контролировать с точностью до 0,1 бара. На одном проекте сэкономили на системе мониторинга — за месяц потеряли три покрышки. Это те самые моменты, когда кажущаяся мелочь стоила дороже, чем весь сервис.

Эксплуатационные парадоксы

Тормозная система — отдельная история. Рекуперативное торможение должно экономить топливо, но при работе в каскаде (когда несколько самосвалов идут под уклон) возникает обратный эффект — перегрев дисков. Приходилось разрабатывать индивидуальные графики торможения для каждого водителя.

Расход дизеля — около 900 литров в смену. Но интереснее другое: при правильном использовании рекуперации можно снизить до 650. Правда, для этого нужны специфические навыки вождения, которые не каждый оператор готов освоить. Мы в АО Байшитэ даже проводили специальные тренинги — но из 10 человек только 2-3 действительно могли адаптироваться.

Гидравлика кузова — казалось бы, что может быть проще? Но на морозе -40°C (а у нас такие температуры не редкость) жидкость густеет, и подъем занимает втрое больше времени. Пришлось совместно с производителем разрабатывать зимний пакет доработок — утепление гидролиний, предпусковой подогрев.

Нюансы транспортировки

Доставка на объект — это всегда головная боль. Габариты не позволяют использовать стандартные низкорамные тралы. Приходится разбирать на узлы — кабина, рама, кузов отдельно. На сборку уходит до 72 часов при наличии опытной бригады.

Мы как-то отправили самосвал на новый разрез под Красноярском — прогадали с маршрутом. Мост не выдержал, хотя по документам должен был. Пришлось организовывать объезд через три региона. Эти ситуации показывают, что теория и практика в логистике особой техники — разные вселенные.

Разгрузка и монтаж на месте — еще один критический этап. Нужен кран грузоподъемностью не менее 500 тонн, но главное — правильная геодезическая подготовка площадки. Один раз сэкономили на нивелировании — потом неделю выравнивали платформу под установку.

Экономика гигантов

Себестоимость часа работы — около 15 000 рублей. Но это только прямые затраты. Если учесть простой из-за поломок (а они случаются чаще, чем хотелось бы), цифра легко достигает 25 000. Поэтому аренда через профильные компании типа нашей часто выгоднее покупки.

Амортизация — главный враг. Ресурс большинства узлов рассчитан на 60 000 моточасов, но в российских условиях редко кто достигает даже 45 000. Особенно страдают электронные системы — вибрация и пыль делают свое дело.

Сравнивать с меньшими моделями бессмысленно — здесь другая философия. Если обычный самосвал — это инструмент, то огромный карьерный самосвал — уже элемент технологической цепи. Его остановка парализует всю цепочку от экскаватора до дробилки.

Будущее и альтернативы

Электрификация — тема модная, но пока не для наших условий. Беспилотное управление пробовали на паре проектов — получилось дорого и ненадежно. Датчики забиваются пылью, навигация 'теряется' в глубоких карьерах.

Водородные двигатели — перспективно, но инфраструктуры нет. Хотя в АО Байшитэ Аренда Оборудования (Шанхай) мы уже изучаем этот вопрос — возможно, через 5-7 лет появятся первые рабочие прототипы для тестов.

А пока оптимальный вариант — гибридные решения. Дизель-электрическая трансмиссия плюс системы рекуперации. Но и здесь не без подводных камней — сложность ремонта в полевых условиях, дефицит специалистов.

Практические наблюдения

Износ шин — главная статья расходов. При работе на абразивных породах ресурс редко превышает 3000 часов. Пробовали разные марки — Bridgestone, Michelin, Belshina. Последние дешевле, но для интенсивных работ не подходят — трескаются по корду.

Система пожаротушения — обязательный элемент, который многие игнорируют. Возгорание тормозов — не редкость, особенно при длительных спусках. Стандартные огнетушители не эффективны — нужна автоматика с распылением порошка в полости колес.

Эргономика кабины — кажется мелочью, но влияет на производительность. Вибрация, шум, микроклимат — если не обеспечить нормальные условия, оператор не сможет работать полноценную смену. Мы модернизировали подвесные кресла и систему вентиляции — производительность выросла на 12%.

Выводы без прикрас

Работа с огромными карьерными самосвалами — это постоянный компромисс между мощностью и практичностью. Техника впечатляет масштабами, но требует соответствующей инфраструктуры и квалификации.

Опыт АО Байшитэ показывает: успех зависит от мелочей — от подготовки площадки до обучения операторов. Нет универсальных решений, каждый проект уникален.

Перспективы? Скорее эволюция, чем революция. Улучшение существующих систем, цифровизация обслуживания. Но основа — все тот же дизельный гигант, чья работа определяет эффективность всей горной добычи.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

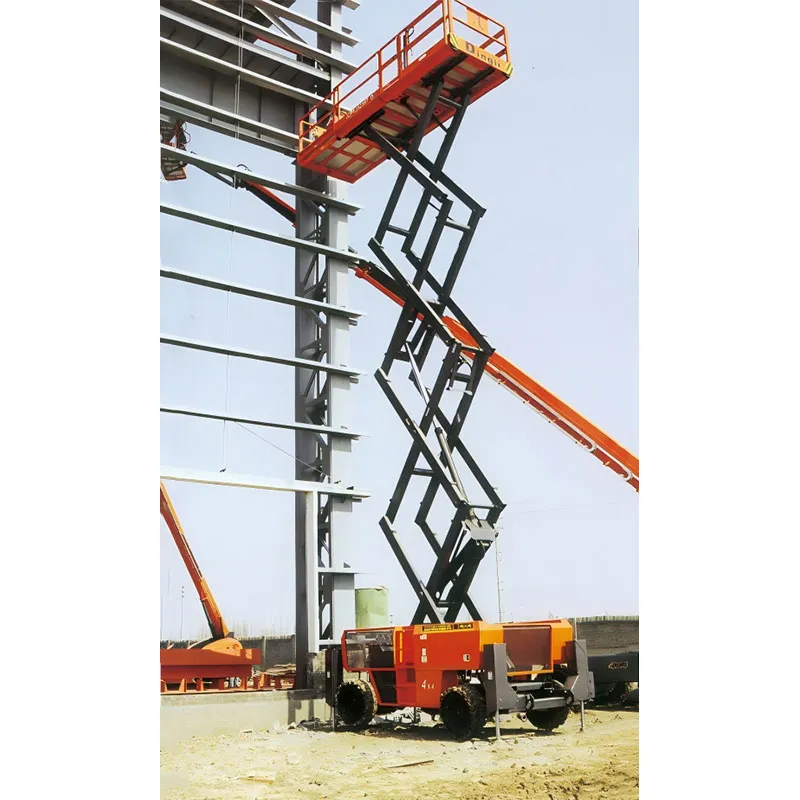

Подъемник ножничного типа

Подъемник ножничного типа -

Мобильная дробильная установка

Мобильная дробильная установка -

Карьерный самосвал

Карьерный самосвал -

Стационарная дробильная установка

Стационарная дробильная установка -

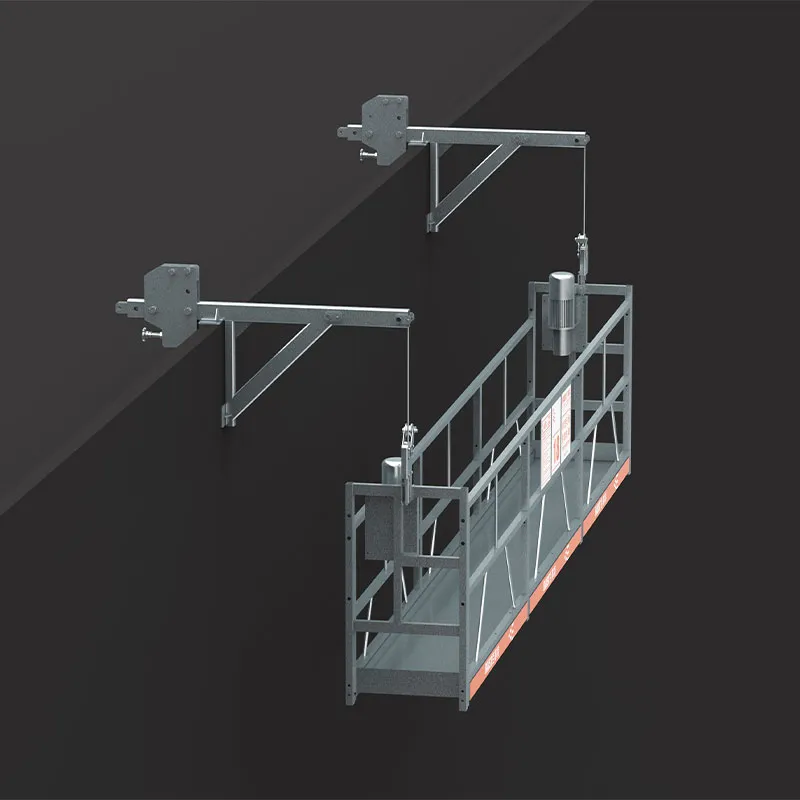

Подвесная люлька для строительных работ

Подвесная люлька для строительных работ -

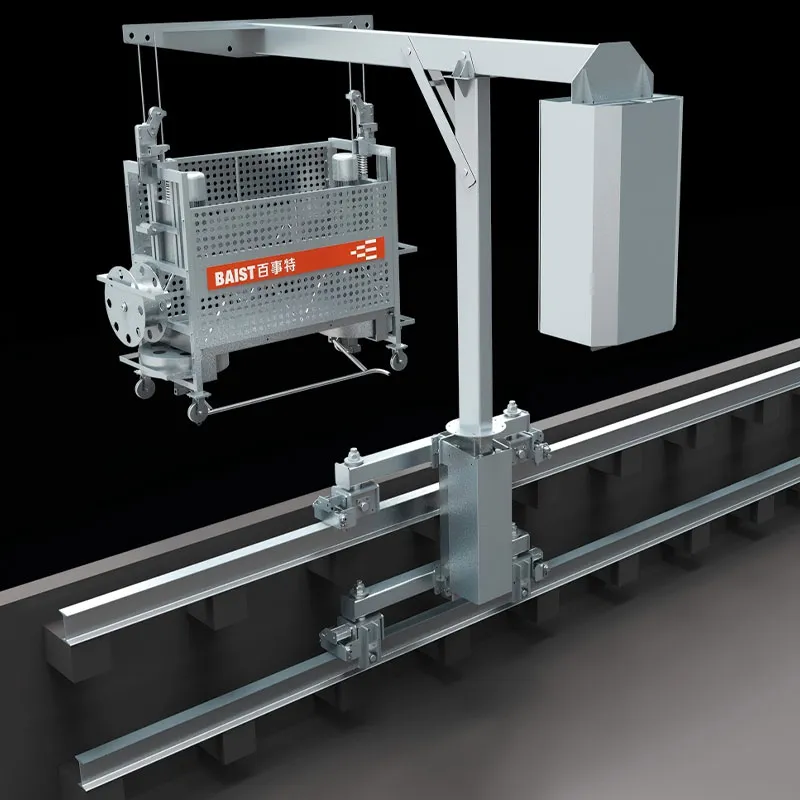

Пристенная тележечная машина для мойки окон

Пристенная тележечная машина для мойки окон -

Подвесная люлька для работ на мостах

Подвесная люлька для работ на мостах -

Погрузочно-доставочная машина

Погрузочно-доставочная машина -

Подвесная люлька для ремонта дымовых труб

Подвесная люлька для ремонта дымовых труб -

Подвесная люлька для монтажа лифтов

Подвесная люлька для монтажа лифтов -

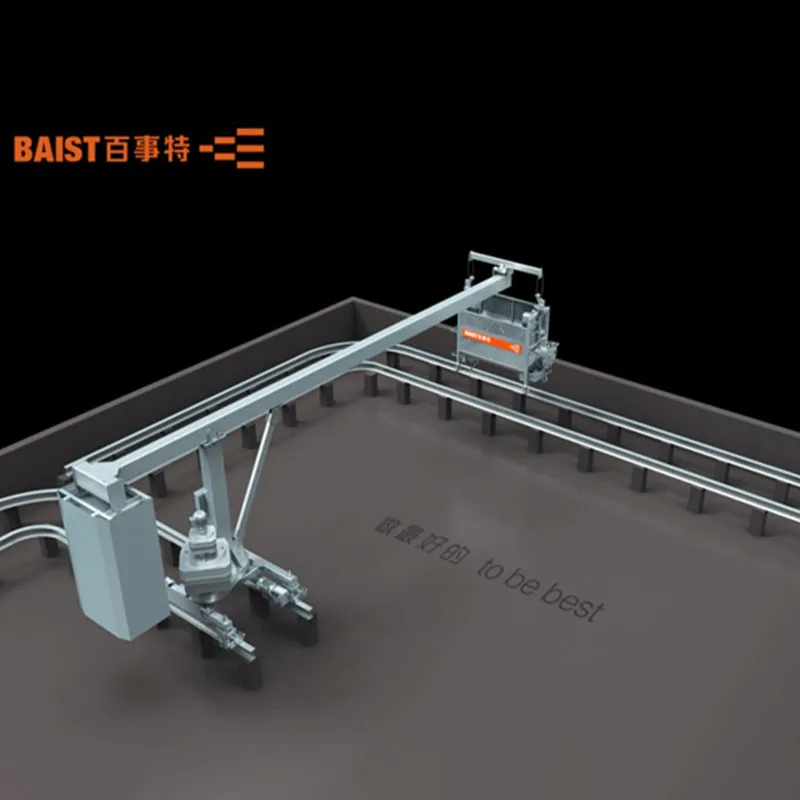

Кровельная тележечная машина для мойки окон

Кровельная тележечная машина для мойки окон -

Подземная буровая установка

Подземная буровая установка