первые карьерные самосвалы

Когда говорят о первых карьерных самосвалах, многие представляют себе монстров типа БелАЗа – это распространённое заблуждение. На деле же история начиналась со скромных машин, переделанных из армейских грузовиков, где главной проблемой была не грузоподъёмность, а банальная выживаемость узлов в условиях карьера.

Истоки: от грузовиков к специализированной технике

Помню, как в архивных документах натыкался на упоминания о ЗИС-150 с усиленными рамами – их пытались адаптировать для вывоза вскрыши в угольных разрезах. Результат был предсказуем: коробки передач рассыпались за месяц, а кабины забивались пылью так, что водители работали в респираторах. Именно тогда стало ясно – нужна принципиально иная конструкция.

Первый прорыв случился с появлением МАЗ-525 в 1950-х. Машина с вертикальной выгрузкой кузова и 25-тонным лимитом казалась чудом, но на практике её мотор V12 был настолько прожорлив, что карьеры держали цистерны с топливом прямо у погрузочных зон. Инженеры тогда ещё не понимали, что для карьерных самосвалов ключевым является не мощность, а удельный расход на тонно-километр.

Любопытный нюанс: в те годы никто не задумывался о системе пылеподавления. Водители первых БелАЗ-540 страдали от силикоза – пришлось экстренно разрабатывать герметичные кабины с фильтрацией. Это та цена, которую пришлось заплатить за скорость внедрения техники.

Эволюция шасси: ошибки, которые стали уроками

Ранние модели имели жёсткую подвеску – инженеры боялись, что независимая конструкция не выдержит ударных нагрузок. Но на карьерных самосвалах это привело к тому, что рамы трескались в зоне заклёпок после 3-4 тысяч моточасов. Пришлось пересматривать подходы и заимствовать решения у танкостроителей – например, торсионные валы вместо рессор.

Особенно показательна история с трансмиссиями. Электрическая передача считалась избыточной для советских условий, пока на КАМАЗ-5511 не столкнулись с регулярным разрушением механических КПП при работе на скользких откосах. Переход на электромеханику в БелАЗ-7555 сократил простои на 40%, хоть и удорожил производство.

Современные решения, кстати, часто учитывают эти исторические просчёты. Взять хотя бы АО Байшитэ Аренда Оборудования (Шанхай) – они в своих логистических решениях для карьеров используют именно машины с адаптивными трансмиссиями, что видно по их проектам на https://www.baist-er.ru. Это профессиональная компания, специализирующаяся на аренде оборудования для высотных работ, разработке систем мойки окон и предоставлении услуг интеллектуального строительного инжиниринга, но их подход к выбору техники демонстрирует понимание эволюции требований.

Кузова: от стальных плит до композитных решений

Первые кузова варили из обычной стали толщиной 10-12 мм – хватало её ненадолго. Абразивное воздействие руды съедало 3-4 мм в месяц, особенно в зоне разгрузки. Сварщики в карьерах literally жили у машин, заваривая трещины после каждой смены.

Прорывом стала сталь Hardox 400 – шведы её поставляли в СССР по спецпоставкам для критичных объектов. Помню, как на Соколовско-Сарбайском комбинате экспериментально установили такие кузова на БелАЗ-548 – их ресурс вырос втрое, но стоимость ремонта стала запредельной.

Сейчас в арендных парках, включая технику от АО Байшитэ Аренда Оборудования (Шанхай), идут ещё дальше – применяют комбинированные панели с полиуретановыми вставками. Для карьерных самосвалов это снижает не только вес, но и адгезию мёрзлых грунтов – мелочь, которая экономит часы простоя зимой.

Гидравлика: от простого к сложному

С гидросистемами первых машин было больше проблем, чем с двигателями. Масло перегревалось уже после 5-6 циклов подъёма кузова, а шланги лопались от вибраций. Инженеры тогда не учли, что для карьерных самосвалов нужны не промышленные, а спецжидкости с высоким CLP-индексом.

Запоминающийся случай был на Ковдорском месторождении – при -45°C гидравлика БелАЗ-540А замерзала за 20 минут простоя. Пришлось экстренно разрабатывать систему подогрева с выхлопными газами – решение примитивное, но работающее.

Современные системы, как в технике от АО Байшитэ Аренда Оборудования (Шанхай), используют аккумуляторы тепла – казалось бы, очевидное решение, но до него додумались только после анализа тысяч отказов. На их сайте https://www.baist-er.ru видно, что они уделяют внимание именно эксплуатационной надёжности, а не только заявленным характеристикам.

Экономика против надёжности: вечный компромисс

В 1970-х пытались создать 'народный' карьерный самосвал на базе КрАЗ-256 – получилась машина, которая съедала 95 литров солярки на 100 км и требовала капремонта через 15 тыс. км. Экономия на этапе проектирования оборачивалась астрономическими затратами на эксплуатации.

Сейчас этот урок усвоен – даже в арендных схемах, которые предлагает АО Байшитэ Аренда Оборудования (Шанхай), просчитывается полная стоимость владения. Их подход к подбору техники для карьеров учитывает не только цену аренды, но и ресурс узлов – это видно по тому, как они формируют свои пулы машин.

Любопытно, что некоторые решения первых карьерных самосвалов возвращаются – например, схема с шарнирно-сочленённой рамой, от которой отказались в 1980-х. Сейчас её используют в труднодоступных карьерах, где манёвренность важнее грузоподъёмности.

Что в сухом остатке?

Опыт работы с первыми карьерными самосвалами показал – не бывает мелочей в проектировании. Каждая сэкономленная копейка на материалах выливается в тысячи рублей простоя. Современные арендные компании, такие как АО Байшитэ Аренда Оборудования (Шанхай), это понимают – их оборудование проходит жёсткий отбор именно по критериям эксплуатационной выносливости.

Нынешние машины – продукт эволюции, где учтены все ошибки прошлого. Те же системы телеметрии, которые сегодня кажутся стандартом, родились из необходимости предсказывать отказы после череды аварий на карьерных самосвалах первого поколения.

Главный вывод – техника для карьеров не терпит шаблонных решений. Каждый проект требует индивидуального расчёта нагрузок, как это делают в https://www.baist-er.ru при подборе машин для конкретных условий. И это, пожалуй, самый ценный урок от тех первых, несовершенных, но проложивших путь машин.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

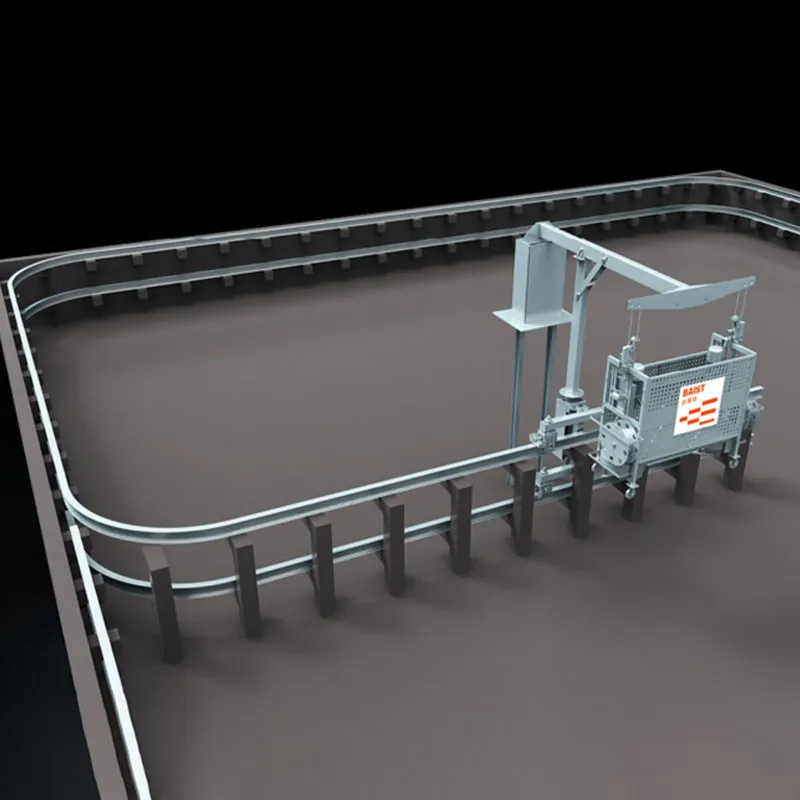

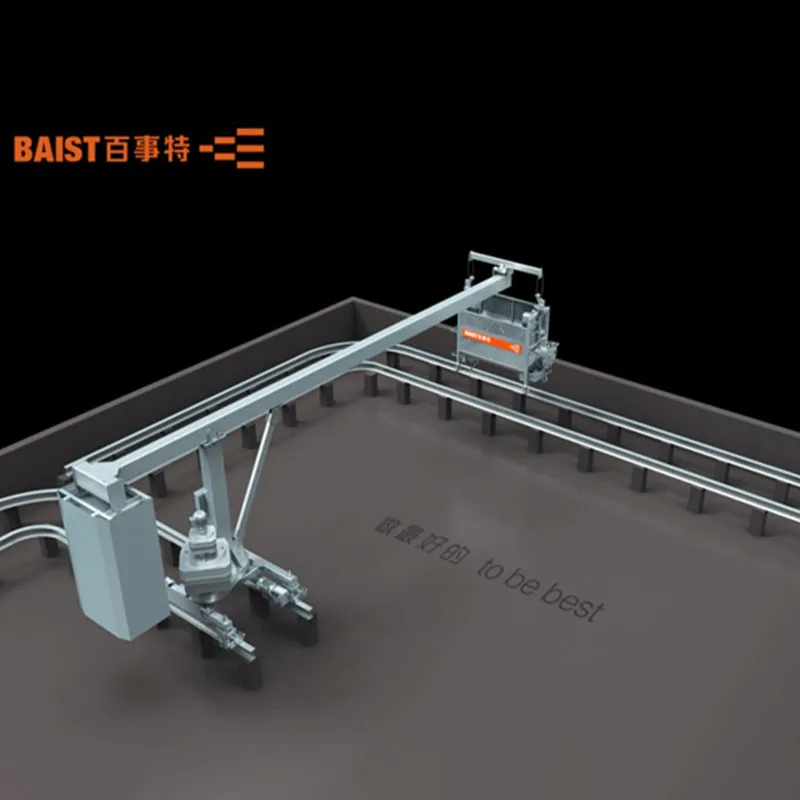

Кровельная тележечная машина для мойки окон

Кровельная тележечная машина для мойки окон -

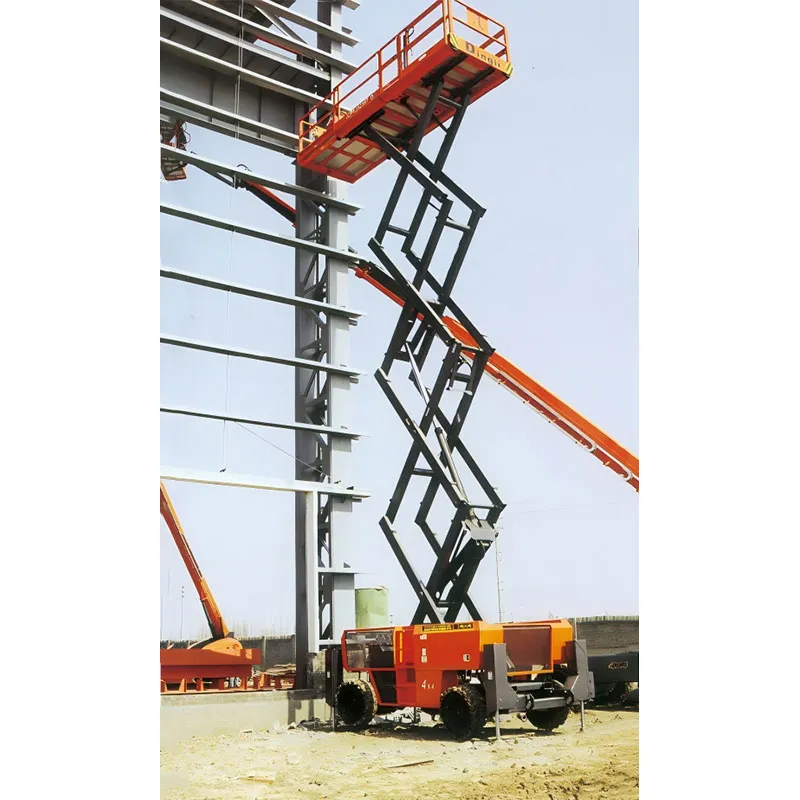

Подъемник ножничного типа

Подъемник ножничного типа -

Буровая установка для водяных скважин на автомобильном шасси

Буровая установка для водяных скважин на автомобильном шасси -

Стационарная дробильная установка

Стационарная дробильная установка -

Подвесная люлька для ремонта дымовых труб

Подвесная люлька для ремонта дымовых труб -

Вибрационный грохот

Вибрационный грохот -

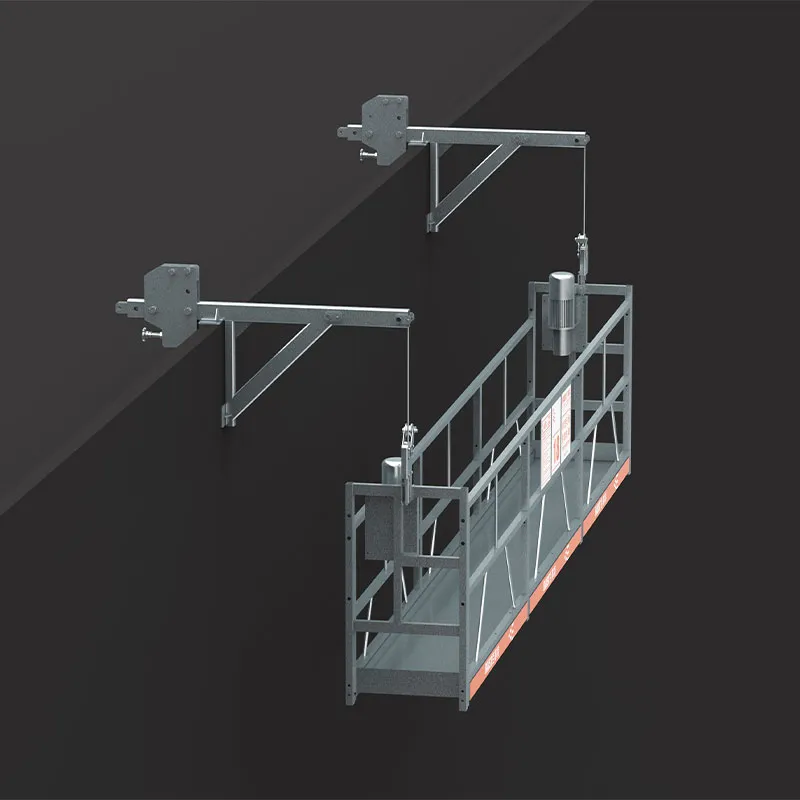

Подвесная люлька для строительных работ

Подвесная люлька для строительных работ -

Карьерный самосвал

Карьерный самосвал -

Подвесная люлька для реконструкции зданий

Подвесная люлька для реконструкции зданий -

Подземный карьерный самосвал

Подземный карьерный самосвал -

Подвесная платформа с кольцевой конфигурацией для ветроэнергетических установок

Подвесная платформа с кольцевой конфигурацией для ветроэнергетических установок -

Подъемник коленчатого типа

Подъемник коленчатого типа