ростехнадзор фасадные подъемники

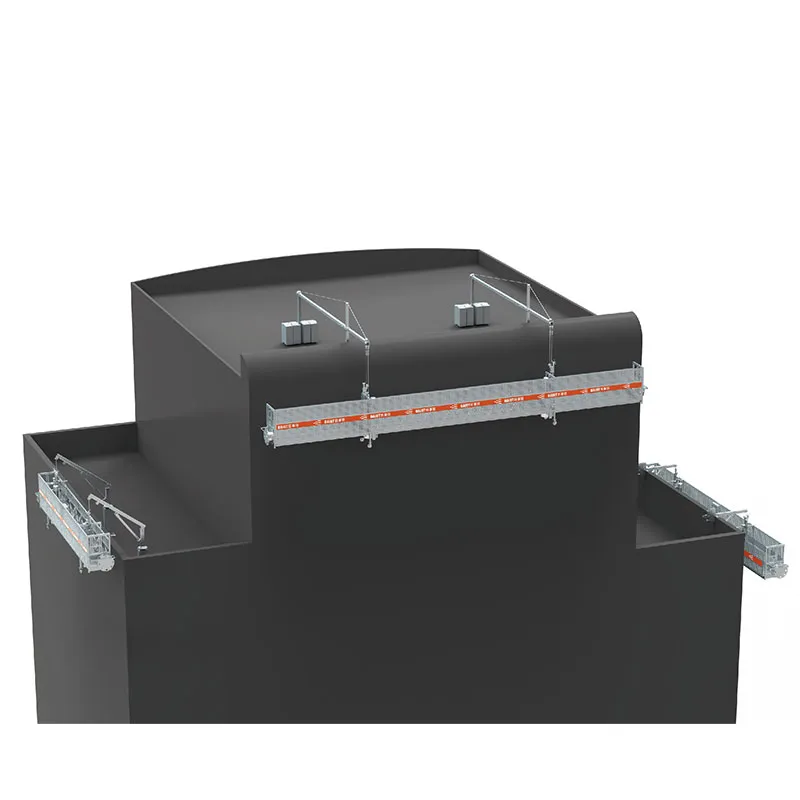

Когда слышишь ?ростехнадзор фасадные подъемники?, многие сразу думают о кипах документов и формальных проверках. Но на деле это про то, как избежать ситуаций, когда конструкция висит на волоске, а люди внизу даже не подозревают. Я вот помню, как в 2018-м под Казанью один подъемник чуть не сорвался из-за неправильно рассчитанной нагрузки на консоль — и это при действующем паспорте оборудования. Ростехнадзор тогда выявил, что производитель ?сэкономил? на расчетах ветрового воздействия, а монтажники не учли реальную геометрию фасада. Так что дело не в бумажках, а в том, чтобы предвидеть то, что другие упускают.

Ошибки при выборе оборудования: почему дешевое часто дороже

Часто заказчики экономят на аренде подъемников, беря что подешевле, а потом платят вдвое больше на переделках. Классика — когда для здания с нишами берут обычные люльки, а не Z-образные системы. В итоге рабочие вынуждены перевешивать конструкцию каждые два метра, теряя время и рискуя повредить фасад. Я сам видел, как на объекте в Москве такая ?экономия? привела к трещине в стеклопакете на 24 этаже — ремонт обошелся дороже всей аренды.

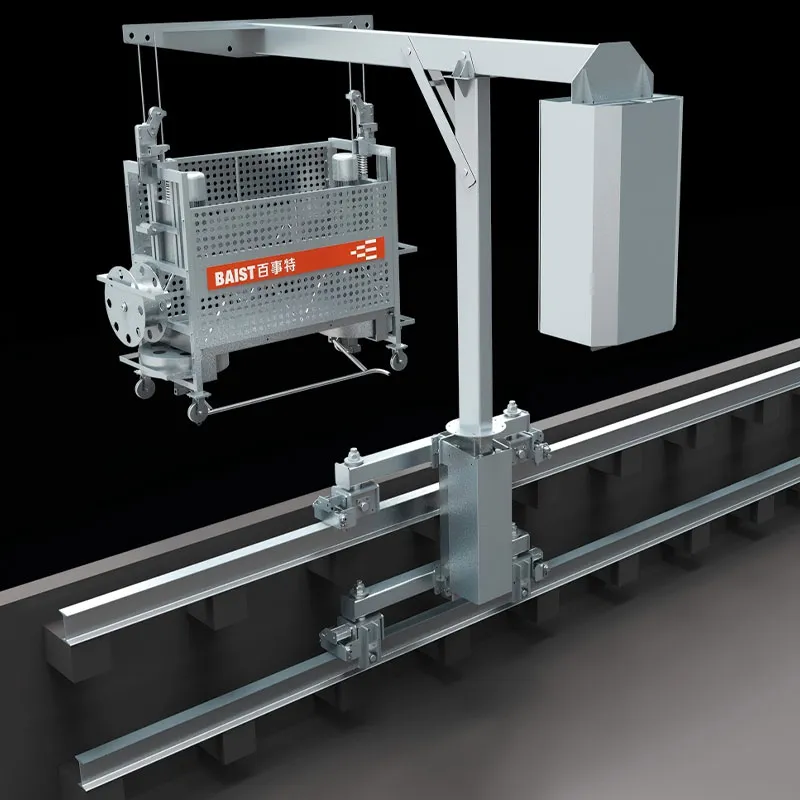

Тут важно смотреть не только на цену, но и на адаптацию под объект. Например, компания ?АО Байшитэ Аренда Оборудования? из Шанхая (https://www.baist-er.ru) — они не просто сдают технику, а сначала анализируют архивные чертежи фасада. Это критично для исторических зданий, где нельзя вешать кронштейны куда попало. Их инженеры как-то раз обнаружили расхождение в документации на сталинскую высотку — оказалось, реальная толщина карниза на 15 см меньше указанной. Если бы не это, крепление бы не выдержало.

Еще один нюанс — температурные деформации. Летом 2021 в Сочи алюминиевая балка подъемника удлинилась на 4 см от жары, и люльку заклинило. Хорошо, что обошлось без ЧП. Теперь мы всегда требуем от арендодателей термокомпенсаторы в конструкциях для южных регионов.

Ростехнадзор в поле: как пройти проверку без сюрпризов

Инспекторы Ростехнадзора сейчас смотрят не столько на сертификаты, сколько на соответствие реальных условий проекту. Например, если в паспорте подъемника указана работа до 20 м/с ветра, а на объекте порывы бывают до 25 м/с — это уже нарушение. Причем ветровую нагрузку считают не по усредненным данным, а по картам районирования. Мы как-то в Питере получили предписание именно из-за этого — метеостанция в километре показывала другие цифры.

Особенно внимательно проверяют узлы крепления. Один подрядчик в Екатеринбурге использовал стандартные анкеры для пористого бетона — через неделю кронштейн просел на 2 см. Ростехнадзор остановил работы, а исправление заняло месяц. Теперь мы всегда делаем выборочные испытания крепежа на каждом объекте, даже если производитель дает гарантии.

Еще частая проблема — логирование эксплуатации. Ростехнадзор требует не просто журналы, а привязку к погодным условиям и нагрузкам. Я видел, как на объекте ?АО Байшитэ? используют датчики с автоматической фиксацией этих параметров — их отчеты инспекторы принимают без вопросов. Кстати, их сайт https://www.baist-er.ru полезно изучить даже конкурентам — там есть реальные кейсы по сложным объектам.

Скрытые риски: что не пишут в инструкциях

Производители редко упоминают о влиянии вибрации на крепления. На высотках от 100 метров качка люльки может расшатать даже надежные анкеры. Мы раз в две недели обязательно проверяем момент затяжки — на одном небоскребе в Москво-Сити нашли ослабление на 30% после шторма.

Еще момент — совместимость с современными фасадами. Вентилируемые конструкции с керамогранитом иногда не выдерживают точечных нагрузок от роликов. Приходится разрабатывать специальные башмаки — например, для объекта в Сколково мы использовали полиуретановые накладки, которые распределяют давление.

Электрика — отдельная история. Перепады напряжения в городских сетях могут вывести из строя двигатели подъемников. ?АО Байшитэ? как раз предлагают системы со стабилизаторами — их оборудование реже уходит в защитный останов. Это важно при работе с хрупкими материалами вроде терракотовых панелей.

Из личного опыта: когда теория расходится с практикой

В 2019 году мы монтировали подъемники на здании с криволинейным фасадом. Согласно расчетам, все было идеально, но на высоте 80 метров выяснилось, что выносные балки ?играют? сильнее ожидаемого. Пришлось экстренно ставить дополнительные растяжки — хорошо, что бригада была опытная.

Еще запомнился случай с антикоррозийным покрытием. Производитель обещал 10 лет защиты, но в промышленной зоне Новороссийска за два года появились очаги ржавчины. Теперь мы всегда делаем выборочный ультразвуковой контроль толщины покрытия — особенно в приморских регионах.

Сейчас многие увлекаются ?умными? системами, но датчики тоже могут врать. Как-то раз сенсор перегрузки сработал ложно из-за наледи — хорошо, что оператор был рядом и вручную проверил показания. Поэтому я всегда советую дублировать автоматику визуальным контролем.

Перспективы и новые вызовы

Сейчас Ростехнадзор все чаще требует дистанционного мониторинга оборудования — не просто датчиков, а интеграции в общую систему безопасности объекта. Например, в ?АО Байшитэ? уже тестируют платформу, которая связывает данные с подъемников с метеостанцией и камерами — это позволяет прогнозировать риски.

Еще тренд — адаптация под ?зеленые? стандарты. Шумовые ограничения в центрах городов заставляют переходить на электрические лебедки с низким уровнем шума. Мы в прошлом году модернизировали три подъемника именно по этой причине — дешевле было обновить оборудование, чем платить штрафы.

Думаю, скоро появятся новые требования к работе в условиях плотной застройки — уже сейчас в исторических центрах приходится использовать специальные траверсы, чтобы не задевать соседние здания. Опыт компаний вроде ?АО Байшитэ? (их кейсы на https://www.baist-er.ru) показывает, что без индивидуального подхода к каждому фасаду не обойтись.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

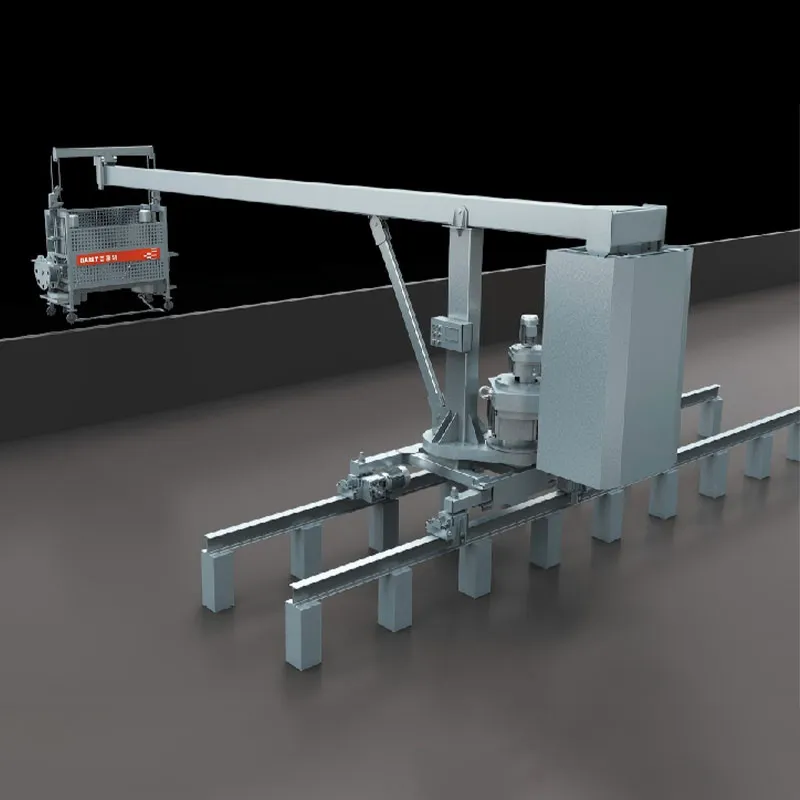

Рельсовая тележечная машина для мойки окон

Рельсовая тележечная машина для мойки окон -

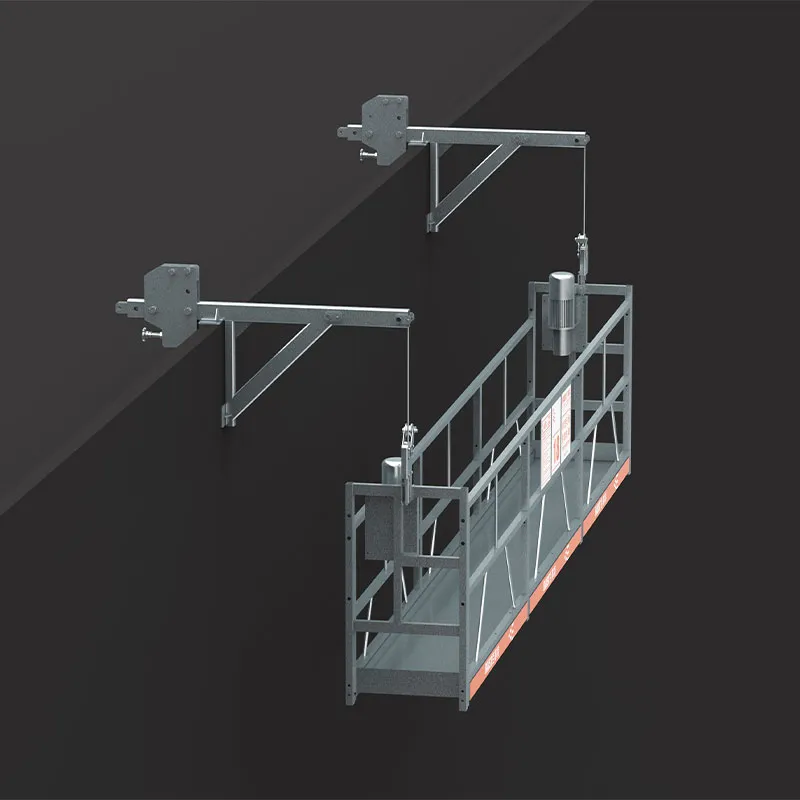

Подвесная люлька для мойки фасадов

Подвесная люлька для мойки фасадов -

Пристенная тележечная машина для мойки окон

Пристенная тележечная машина для мойки окон -

V-образная подвесная платформа для ветроэнергетических установок

V-образная подвесная платформа для ветроэнергетических установок -

Погрузочно-доставочная машина

Погрузочно-доставочная машина -

Кабельное барабанное устройство питания и управления для грузоподъёмного оборудования

Кабельное барабанное устройство питания и управления для грузоподъёмного оборудования -

Мобильная дробильная установка

Мобильная дробильная установка -

Буровая установка для разведки

Буровая установка для разведки -

Подвесная люлька для реконструкции зданий

Подвесная люлька для реконструкции зданий -

Буровая установка для водяных скважин на автомобильном шасси

Буровая установка для водяных скважин на автомобильном шасси -

Наземная буровая установка с погружным пневмоударником

Наземная буровая установка с погружным пневмоударником -

Карьерный самосвал

Карьерный самосвал

Связанный поиск

Связанный поиск- леса строительные 5 метров

- леса строительные штыревые

- буровая установка север

- строительные леса прайс

- Сколько стоит аренда высотной люльки в сутки?

- Сколько стоит большая рельсовая автоматическая машина для мытья окон для высотных зданий?

- Буровая установка

- леса строительные желтые

- карьерные внедорожные самосвалы

- элементы строительных лесов