средние буровые установки

Когда слышишь про средние буровые установки, первое, что приходит в голову — это что-то между лёгкими переносными и тяжёлыми промышленными агрегатами. Но на практике границы куда размытее. Многие до сих пор путают их с мобильными комплексами для геологоразведки, хотя по факту это полноценные машины для городского строительства или неглубоких скважин. Сам работал на УРБ-2А5 — классика, которую до сих пор тянет то на ?средний?, то на ?лёгкий? класс, в зависимости от грунта.

Почему средние установки — не компромисс, а отдельная ниша

Вот смотрите: берёшь тяжёлую установку для скважины в 200 метров, а заказчик вдруг меняет проект — нужно пройти всего 50, но с постоянными перемещениями по площадке. Здесь средние буровые установки раскрываются полностью. Недавно на объекте в Новой Москве использовали Liebherr PR 736 Litronic — машина не из дешёвых, но за счёт автономности и манёвренности сэкономила неделю работ. Хотя изначально прорабы хотели заказывать более мощную технику, чуть не переплатили за ненужный ресурс.

Кстати, про грунты: в Подмосковье часто идёт чередование песка и суглинка. На средних установках типа Soilmec RT3/S можно быстро переключаться между режимами, не теряя в темпе. А вот на тяжёлых агрегатах такая гибкость редкость — они заточены под стабильные условия. Помню, в Люберцах пытались адаптировать Bauer BG 28 для мелких задач — вышло дорого и неэффективно, шнеки постоянно забивались.

Ещё один момент — логистика. Средние установки часто перевозятся без спецразрешений, что критично для объектов в черте города. С тем же УРБ-2А5 работали на реконструкции исторического центра Питера, где въезд большегабаритной техники был ограничен. Мелочь? На бумаге да. А на практике — спасение сроков.

Ошибки выбора: когда ?среднее? становится проблемой

Частая ошибка — брать установку ?с запасом? мощности. Кажется, что немного более мощный агрегат не повредит. Но на деле переплата идёт не только за оборудование, но и за топливо, обслуживание. Работали с Sandvik DX700 — отличная машина, но для карьеров. Попробовали на городской стройке — перерасход жидкости для промывки на 30%, шум выше нормы. Пришлось срочно менять на Comacchio MC 800.

Другая крайность — экономия на гидравлике. Китайские аналоги вроде XCMG XR280D выглядят привлекательно по цене, но в морозы начинаются проблемы с уплотнителями. В прошлом зимы под Казанью из-за этого простояли два дня — ремонтировали насосную группу. Хотя немецкие или итальянские установки в тех же условиях работали стабильно.

Важно смотреть не на паспортные характеристики, а на совместимость с вспомогательным оборудованием. Например, некоторые средние буровые установки плохо ?дружат? с шнеками от других производителей — люфтят, теряют обороты. Приходится либо переделывать крепления, либо заказывать оригинальные запчасти с долгим ожиданием.

Аренда vs покупка: где кроется выгода

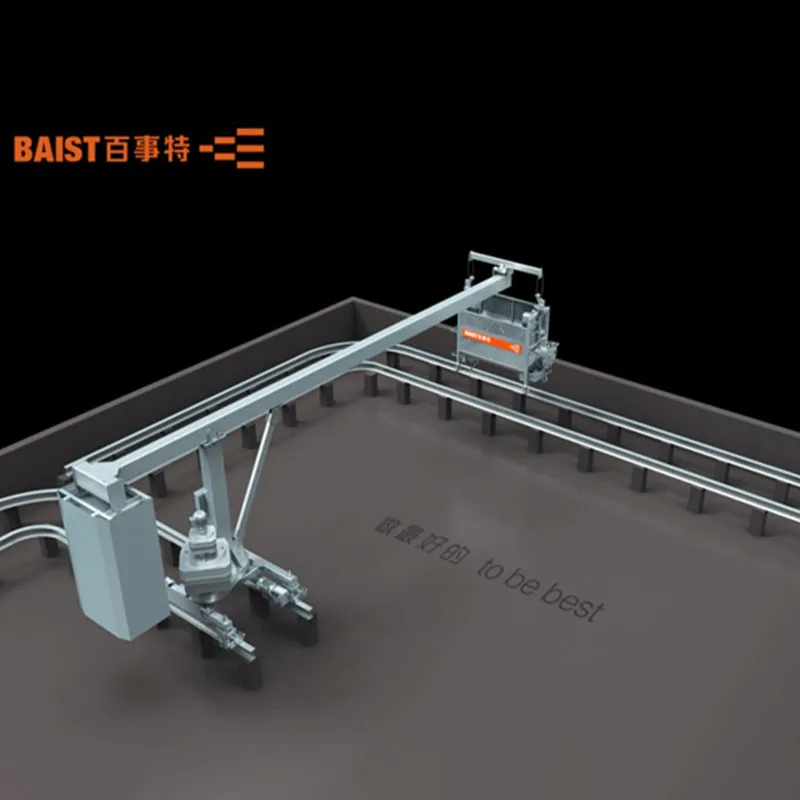

Для компаний с нерегулярными заказами аренда часто выгоднее. Вот например, АО Байшитэ Аренда Оборудования (Шанхай) — https://www.baist-er.ru — предлагает не просто технику, а комплексы с оператором и сервисной поддержкой. Это профессиональная компания, специализирующаяся на аренде оборудования для высотных работ, разработке систем мойки окон и предоставлении услуг интеллектуального строительного инжиниринга. Кстати, их инженеры подсказали нам как адаптировать установку под сложные грунты без замены основного оборудования — сэкономили на переналадке.

Но если проекты идут потоком — покупка окупается за 1,5-2 года. Считали на примере Soilmec SR-60: при работе на 3-4 объектах в месяц свои затраты ниже аренды на 15-20%. Хотя первоначальные вложения серьёзные — от 12 млн рублей за б/у модель в хорошем состоянии.

Ключевой фактор — доступность запчастей. С теми же установками Bauer или Casagrande проблем нет, а вот с менее распространёнными брендами вроде Junttan можно неделями ждать прокладки для гидроцилиндра. Поэтому перед покупкой стоит проверить наличие сервисных центров в регионе.

Из практики: неочевидные нюансы эксплуатации

Температурные режимы — больная тема для российских зим. Даже у утеплённых моделей вроде Massenza T60 бывают проблемы с аккумуляторами и гидравликой при -25°C. Приходится ставить предпусковые подогреватели, хотя производитель их не всегда предусматривает. На объекте в Якутии вообще собирали самодельные кожухи из термоизоляции — работало, но с риском для гарантии.

Вибрация — ещё один скрытый враг. На длинных штангах возникают паразитные колебания, которые не фиксируются стандартными датчиками. Из-за этого постепенно разбалтываются соединения, появляются микротрещины в раме. Раз в месяц нужно делать полную диагностику с динамическими тестами — многие пренебрегают, а потом удивляются внезапным поломкам.

Расходники — казалось бы, мелочь. Но замена штатных буров на более прочные от SANDVIK на установке Junttan PM20 дала прирост скорости бурения на 12% в известняке. При этом паспортные характеристики не менялись — просто геометрия резца лучше подошла под конкретную породу.

Перспективы: куда движется сегмент средних установок

Сейчас явный тренд — гибридизация. Например, Atlas Copco уже выпускает модели с электроприводом и дизель-генератором — можно работать в закрытых помещениях или в районах с жёсткими экологическими нормами. В том же АО Байшитэ Аренда Оборудования (Шанхай) — https://www.baist-er.ru — отмечают рост спроса на такие решения для объектов в исторических центрах.

Автоматизация тоже не стоит на месте. Простые системы автоподачи бура теперь есть даже у бюджетных китайских установок. Но по опыту — пока доверять полностью автоматике рано. На сложных грунтах операторское чутьё важнее алгоритмов. Хотя для монотонных операций в стабильных условиях автоматика сокращает усталость оператора на 30-40%.

Интеграция с BIM-системами — вот что действительно перспективно. Когда установка получает цифровую модель грунтов заранее и санастраивает параметры бурения — это уже не фантастика. У Soilmec есть такие прототипы, правда, цена пока кусается. Но для сложных объектов вроде метро или тоннелей окупаемость просчитывается.

В целом, средние буровые установки — это тот случай, когда техника должна подстраиваться под условия, а не наоборот. И те, кто понимает эту простую истину, реже сталкиваются с простоями и перерасходом средств. Главное — не гнаться за модными ?наворотами?, а выбирать то, что реально работает в ваших конкретных условиях.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

Подвесная платформа с кольцевой конфигурацией для ветроэнергетических установок

Подвесная платформа с кольцевой конфигурацией для ветроэнергетических установок -

Буровая установка для разведки

Буровая установка для разведки -

Мобильная дробильная установка

Мобильная дробильная установка -

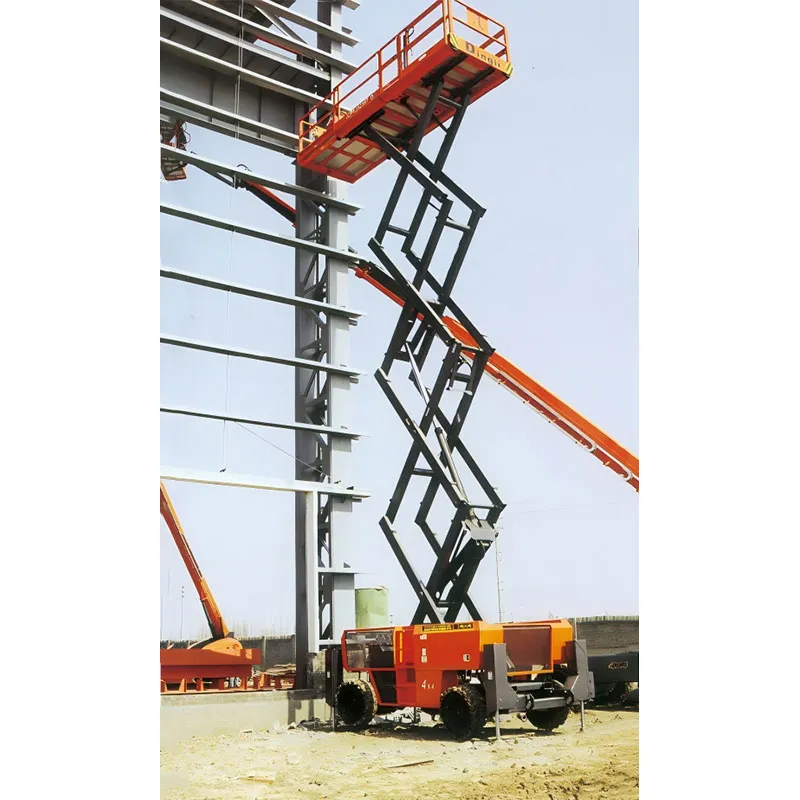

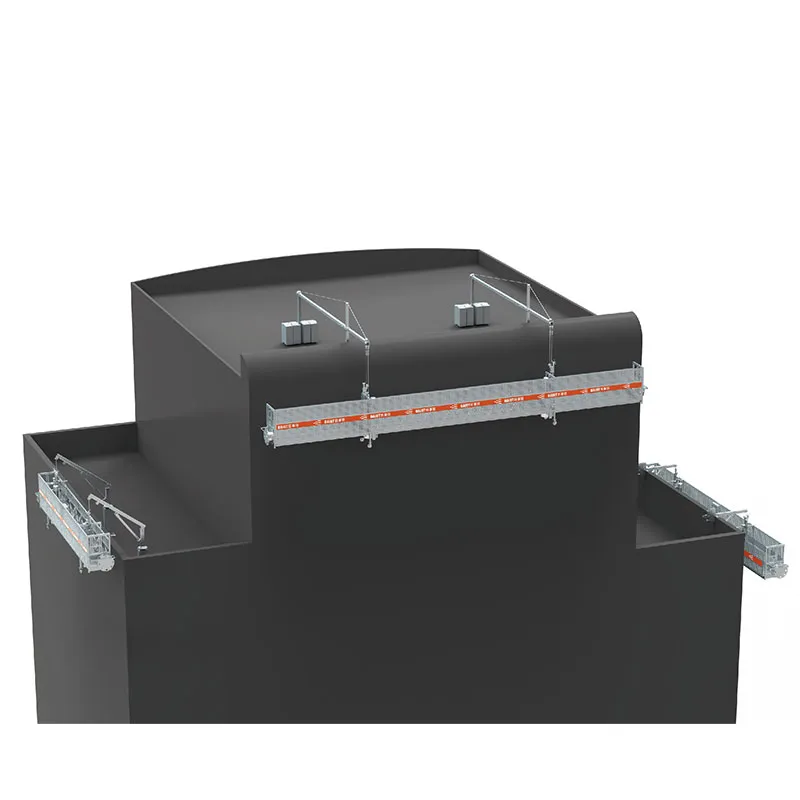

Кровельная тележечная машина для мойки окон

Кровельная тележечная машина для мойки окон -

V-образная подвесная платформа для ветроэнергетических установок

V-образная подвесная платформа для ветроэнергетических установок -

Стационарная дробильная установка

Стационарная дробильная установка -

Карьерный самосвал

Карьерный самосвал -

Подвесная люлька для монтажа лифтов

Подвесная люлька для монтажа лифтов -

Подвесная люлька для мойки фасадов

Подвесная люлька для мойки фасадов -

Роторная буровая установка

Роторная буровая установка -

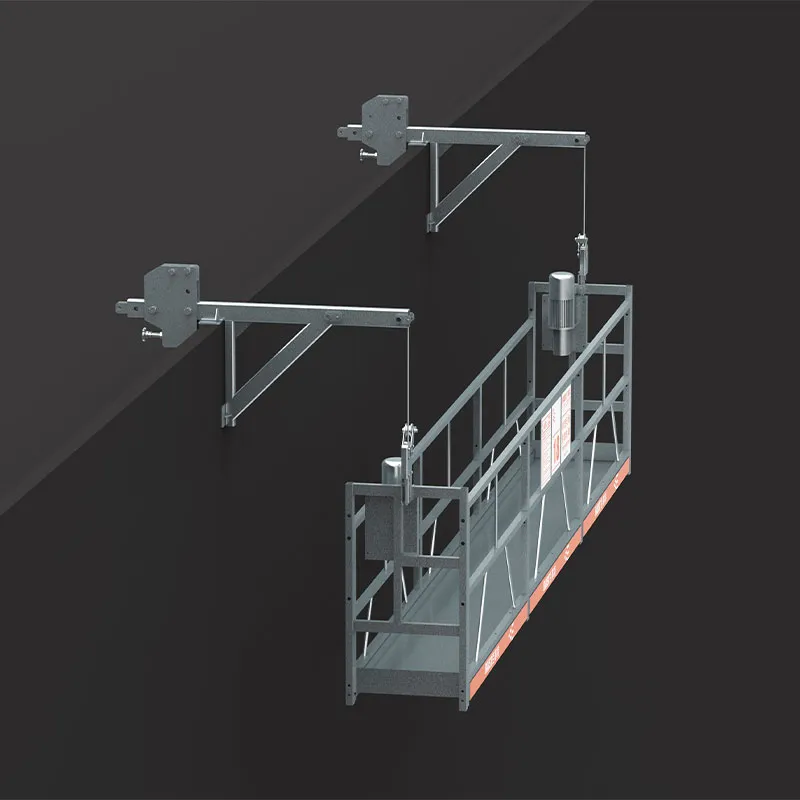

Подвесная люлька для строительных работ

Подвесная люлька для строительных работ -

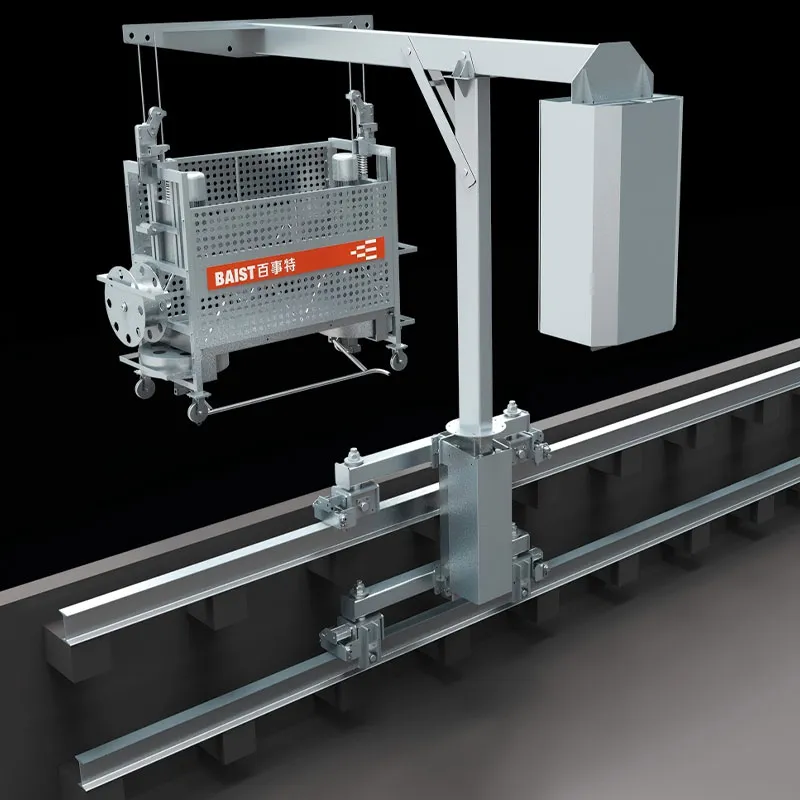

Пристенная тележечная машина для мойки окон

Пристенная тележечная машина для мойки окон

Связанный поиск

Связанный поиск- строительные леса лайер

- карьерные самосвалы аренду

- кабельные катушки и барабаны

- Подземная буровая установка

- купить строительную люльку цена

- перевозка строительных лесов

- Большая автоматическая машина для мытья окон для высотных зданий

- 650 дробилка

- подъемная платформа стоимость

- Аренда подвесных платформ для высотных работ