устройство карьерного самосвала

Если брать типичный карьерный самосвал — скажем, БелАЗ-7513 — многие ошибочно полагают, что главное это рама и двигатель. На деле же ключевой узел, который определяет, сколько циклов выдержит машина, это как раз устройство карьерного самосвала в части трансмиссии и подвески. Заметил за годы: когда новички смотрят на самосвал, они видят 'большой кузов на колёсах', а специалист сразу смотрит на крепление гидроцилиндров и схему разгрузки.

Конструкция рамы и способы усиления

Рама — это не просто стальная балка. В карьерных условиях, особенно при работе с тяжёлыми породами, усталостные трещины появляются не там, где их ждут. Чаще — в зонах крепления кронштейнов под гидроцилиндры. Мы в АО Байшитэ Аренда Оборудования (Шанхай) как-то брали в аренду самосвалы для вывоза грунта на высотных объектах, и там пришлось усиливать рамы дополнительными накладками — заводской запас прочности не всегда учитывает российские перепады температур.

Интересный момент: многие производители экономят на лонжеронах, делая их коробчатого сечения, но без внутренних рёбер жёсткости. В итоге при постоянной перегрузке всего на 10% ресурс рамы падает в полтора раза. Проверяли на самосвалах, которые использовались в карьерах под Череповцом — там, где грунты с высоким содержанием глины, нагрузка на раму распределяется неравномерно.

Кстати, о температурных деформациях — зимой сталь становится хрупкой, и если в устройство карьерного самосвала не заложен запас по ударной вязкости, появление трещин неизбежно. Приходилось самим разрабатывать методику контроля с помощью ультразвуковой дефектоскопии — стандартные методы не всегда выявляли микротрещины в зонах концентраторов напряжений.

Особенности подвески в карьерных условиях

Пневмогидравлическая подвеска — это, конечно, хорошо для плавности хода, но в карьере, где перепады высот и неровности дна, чаще выходят из строя не амортизаторы, а сайлент-блоки. Запчасти на российском рынке не всегда соответствуют оригинальным — как-то пришлось заменить резинометаллические шарниры на полиуретановые, и это дало прирост ресурса на 30%, хотя и увеличило жёсткость.

Ещё момент: многие забывают про температурный режим работы гидравлики подвески. Летом, когда температура за бортом под +35, жидкость в системе может закипать, особенно если фильтры забиты. Приходилось устанавливать дополнительные теплообменники — без этого ресурс уплотнений снижался катастрофически быстро.

В карьерах с песчаными грунтами отдельная проблема — абразивный износ штоков гидроцилиндров. Стандартные защиты из гофры не всегда спасают — песок проникает в зазоры и работает как наждак. Мы пробовали устанавливать дополнительные лабиринтные уплотнения, но это требовало переделки кронштейнов — не всегда оправдано экономически.

Трансмиссия: электромеханическая vs гидромеханическая

Если говорить про устройство карьерного самосвала современного типа — например, Caterpillar 797 — там стоит электромеханическая трансмиссия. Но в российских условиях, особенно на севере, чаще предпочитают гидромеханику. Почему? Ремонтопригодность выше, да и запчасти найти проще. Хотя КПД ниже процентов на 15-20.

Заметил интересную закономерность: когда самосвалы работают в режиме 'туда-обратно' с постоянными разгонами и торможениями, ресурс фрикционов гидротрансформатора падает почти вдвое по сравнению с паспортными данными. Особенно если операторы часто используют торможение двигателем — это создаёт перегрузки в planetary gears.

Кстати, про температурные режимы работы трансмиссии — зимой масло густеет, и если не прогреть систему, насосы работают на износ. Как-то в Якутии видели случай, когда из-за этого вышли из строя шестерни главной передачи — ремонт обошёлся в треть стоимости новой машины.

Система разгрузки: нюансы которые не пишут в инструкциях

Гидроцилиндры подъёма кузова — казалось бы, что может быть проще? Но на практике именно здесь чаще всего возникают проблемы. Особенно с синхронностью работы — когда один цилиндр опережает другой, создаётся перекос, который может привести к заклиниванию.

В мокрую погоду, когда груз прилипает к кузову, операторы часто дают 'на рывок' — несколько коротких подъёмов. Это убивает гидросистему — пиковые давления превышают расчётные в 2-3 раза. Приходилось устанавливать дополнительные аккумуляторы давления, но это решение не универсальное — на старых моделях просто не хватает места для монтажа.

Ещё один момент — тип гидравлической жидкости. Производители рекомендуют минеральные масла, но в условиях низких температур лучше синтетика. Правда, с синтетикой есть нюанс — она более агрессивна к некоторым типам уплотнений. Пришлось на собственном опыте проверять совместимость материалов — стандартные манжеты из Nitrile rubber не всегда подходят.

Эксплуатация в арендном парке: специфика АО Байшитэ

В нашей компании АО Байшитэ Аренда Оборудования (Шанхай) карьерные самосвалы часто используются на объектах, где нужно вывозить грунт с глубины. Особенность — короткие плечи перевозок, но интенсивная нагрузка. Заметил, что при таком режиме быстрее изнашиваются тормозные колодки — приходится менять в 1.5 раза чаще, чем при работе в карьере.

Ещё проблема — разные операторы. Когда техника в аренде, каждый водитель использует свои привычки. Кто-то любит резко тормозить, кто-то — поднимать кузов на ходу. Пришлось разрабатывать систему мониторинга, которая фиксирует критические режимы работы. Кстати, данные с этих систем можно посмотреть на https://www.baist-er.ru в разделе отчётности — полезная штука для планирования ТО.

Из последних наблюдений: при работе с мёрзлыми грунтами часто ломаются зубья на механизме фиксации кузова. Стандартная закалка не выдерживает ударных нагрузок. Перешли на детали с поверхностной цементацией — ресурс увеличился, но и стоимость ремонта выросла. Впрочем, для арендного парка это оправдано — меньше простоев.

Перспективы развития конструкции

Если говорить о будущем устройство карьерного самосвала, то всё идёт к электроприводу. Но не тому, что на аккумуляторах, а с дизель-генераторной установкой. Преимущество — можно отказаться от сложной механической трансмиссии. Правда, есть нюанс с весом — электрические двигатели и генераторы добавляют несколько тонн.

Ещё интересное направление — системы автономного вождения. Но в карьерных условиях, где видимость часто ограничена пылью, стандартные лидары не всегда эффективны. Нужны дополнительные системы — например, тепловизоры. Мы в АО Байшитэ пробовали ставить такие на свои машины — помогает, но стоимость оборудования сопоставима с ценой подержанного самосвала.

И последнее — материалы. Алюминиевые сплавы для кузовов постепенно вытесняют сталь. Но не везде — для абразивных пород всё же лучше сталь с упрочняющим покрытием. Как-то видели эксперимент с титановыми сплавами — прочность отличная, но стоимость запредельная. В общем, идеального решения пока нет, как всегда.

Соответствующая продукция

Соответствующая продукция

Самые продаваемые продукты

Самые продаваемые продукты-

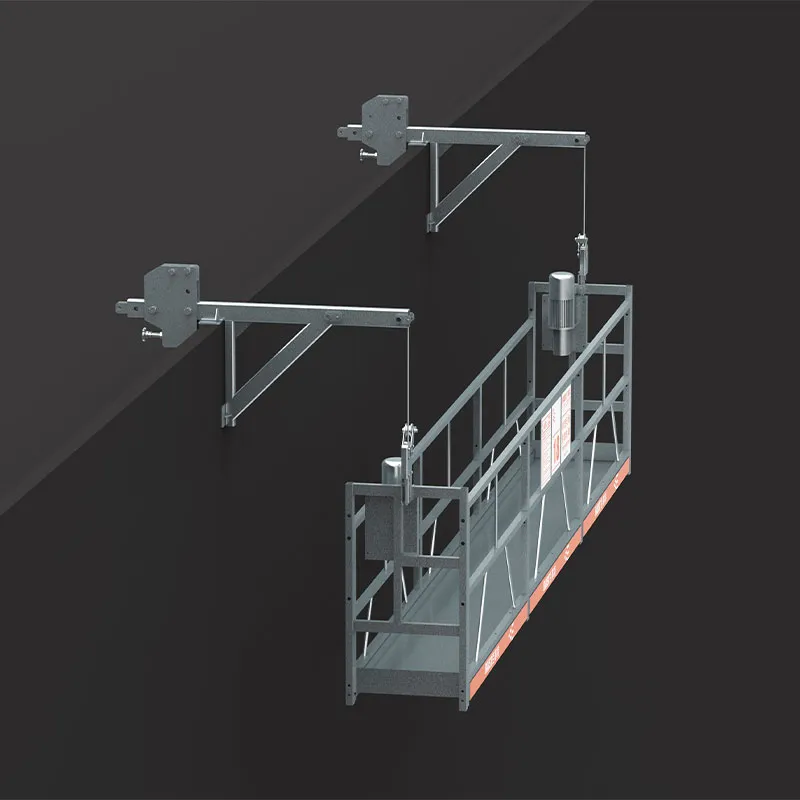

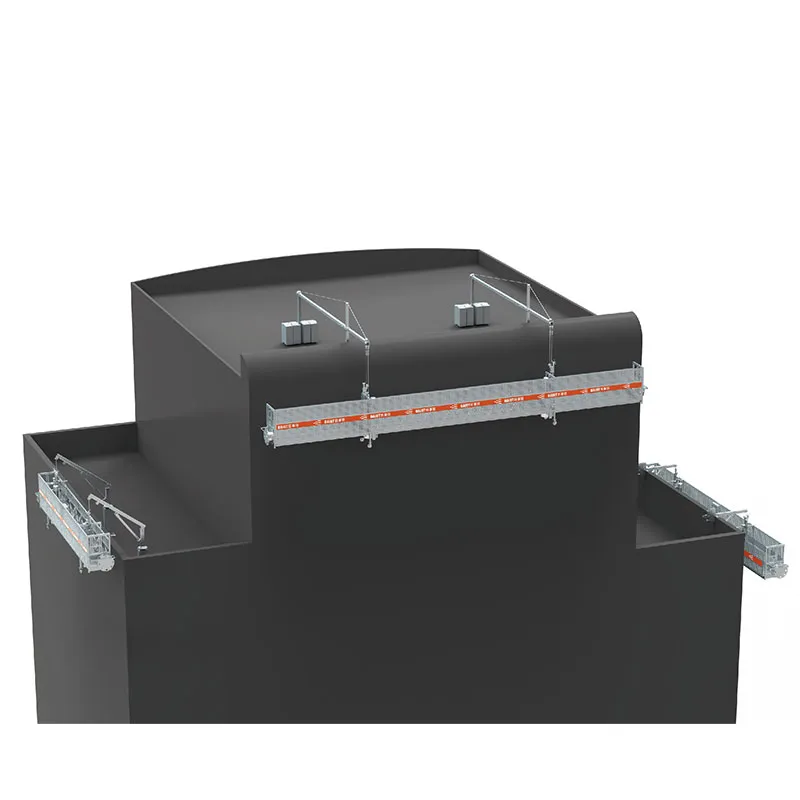

Подвесная люлька для строительных работ

Подвесная люлька для строительных работ -

Стационарная дробильная установка

Стационарная дробильная установка -

Кабельное барабанное устройство судового питания и управления

Кабельное барабанное устройство судового питания и управления -

Подвесная люлька для мойки фасадов

Подвесная люлька для мойки фасадов -

Мобильная дробильная установка

Мобильная дробильная установка -

Подвесная платформа с кольцевой конфигурацией для ветроэнергетических установок

Подвесная платформа с кольцевой конфигурацией для ветроэнергетических установок -

Карьерный самосвал

Карьерный самосвал -

Строительные леса

Строительные леса -

Подвесная люлька для реконструкции зданий

Подвесная люлька для реконструкции зданий -

Погрузочно-доставочная машина

Погрузочно-доставочная машина -

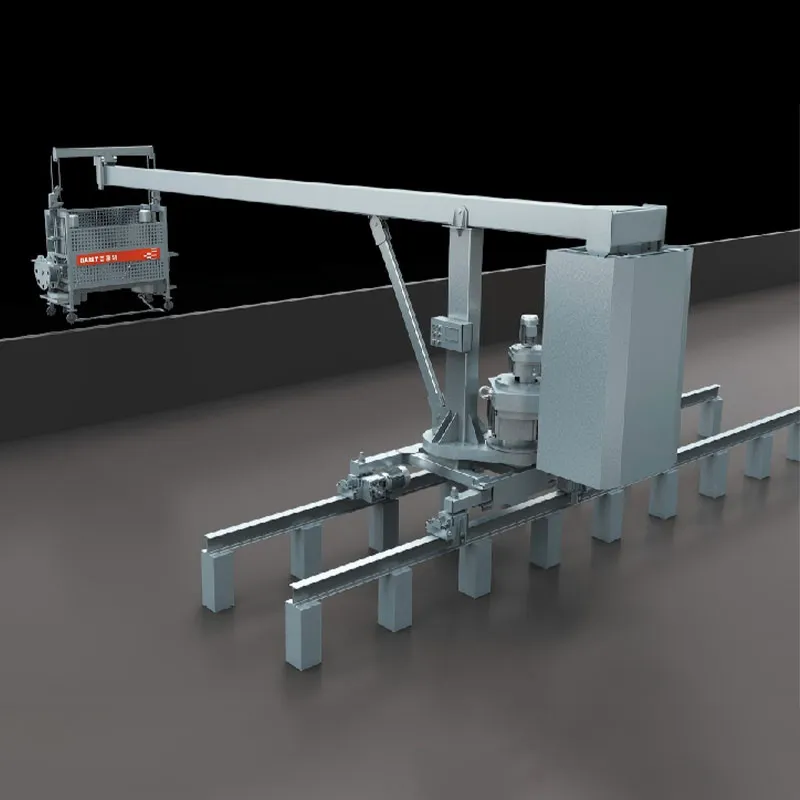

Рельсовая тележечная машина для мойки окон

Рельсовая тележечная машина для мойки окон -

Роторная буровая установка

Роторная буровая установка

Связанный поиск

Связанный поиск- ряд буровых установок

- маты для кабельных барабанов

- буровая установка 180

- буровая установка барс 100

- китайский карьерный самосвал

- канатные буровые установки

- Электрическая фасадная люлька из алюминиевого сплава

- вес дробилки

- Аренда крупногабаритных рельсовых автоматических моек окон для высотных зданий

- буровая установка 6000 уралмаш